目次

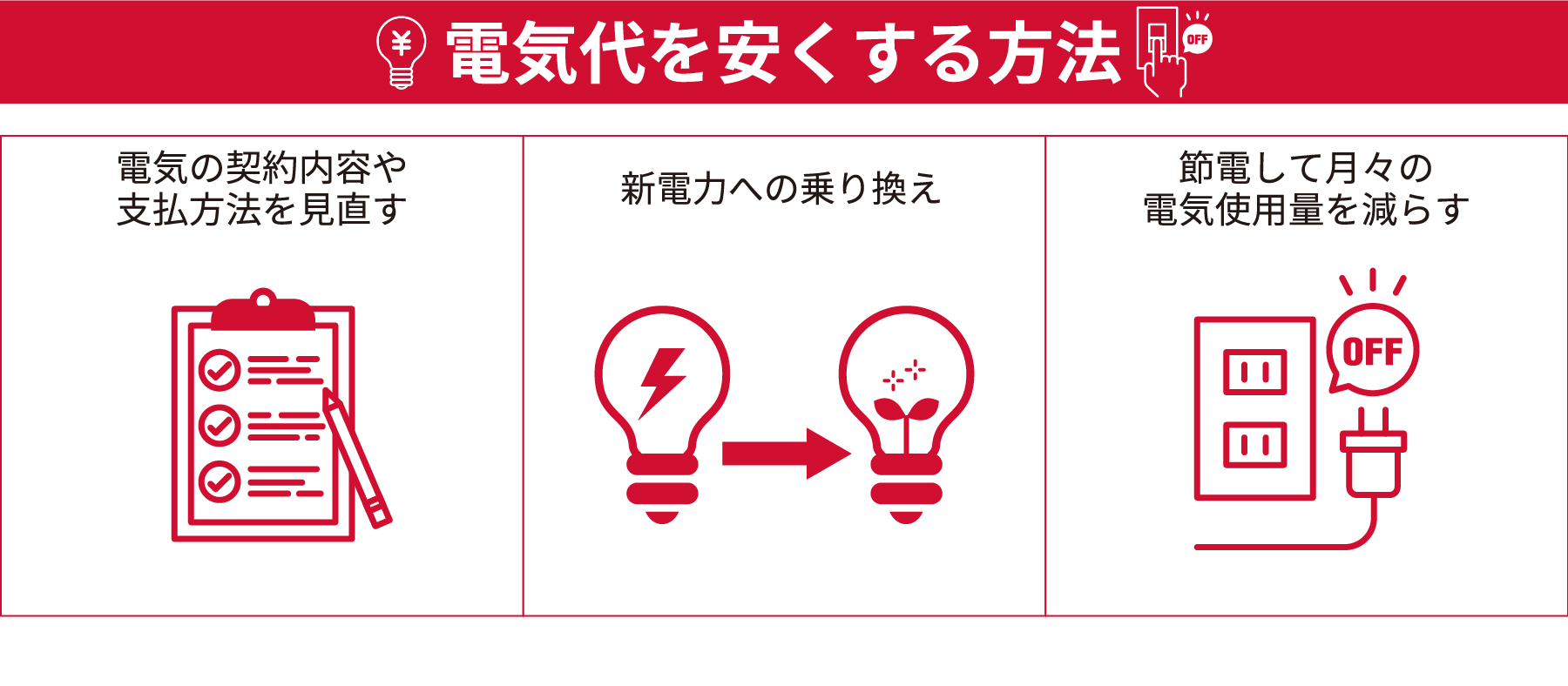

電気代を安くしたい!無理なく効果的にできる3つの方法を紹介

さまざまなものが値上がりしている昨今、家計の負担を少しでも軽減するため、光熱費の中でも割合が大きい電気代を安くしたいと考える家庭は多いことでしょう。しかし、無理な節電によって、生活の快適性を下げてしまうのは避けたいところです。

そこで本記事では、適切な電力使用で心地良い生活を維持しつつ、電気代を抑えるのに効果的な3つの方法をご紹介します。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

まずは電気代の仕組みを知ろう

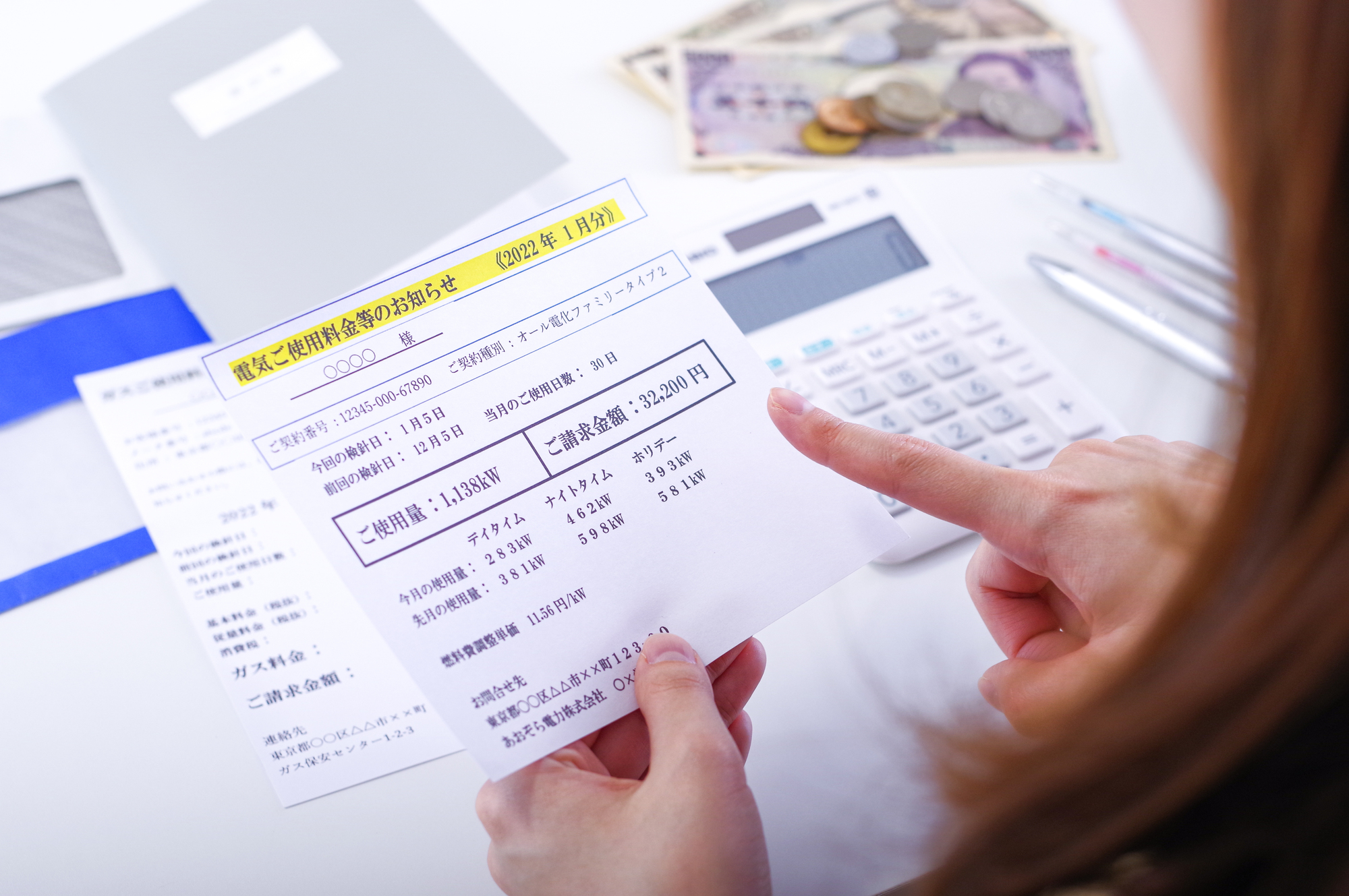

電気代は、月ごとに請求が発生します。毎月の請求書を見て、「今月は高い」と焦ったり、「今月は安い」とホッとしたりしますが、実はその請求額の根拠まではわかっていないケースが少なくありません。電気代が高い理由を知り、少しでもコストを削減するには、電気代の内訳と算出の仕組みを知っておく必要があります。

普段、「電気代」と呼んでいる料金は、「基本料金」「電力量料金」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の3つを合計した金額です。毎月配布される検針票(「電気使用量のお知らせ」など)に、請求予定金額とともに料金の内訳として記載されています。

まずは、それぞれの項目の料金の算出方法と、料金の性質について見ていきましょう。

基本料金

基本料金は、電力の消費量にかかわらず、契約したアンペア数によって毎月一定額がかかります。

契約アンペア数が大きいほどつかえる電気量が増えますが、それに伴い基本料金も高くなるため、使用する電力量に応じて契約するアンペア数を調整することが大切です。

電力量料金

電力量料金とは、使用した電力の量に応じて毎月かかる料金のことです。電気をたくさんつかえば高くなり、あまりつかわなければ安くなります。電力料金は「1kWhあたり」の単価が設定されており、「1kWhあたりの単価×使用電力量(kWh)」の計算式で算出します。

毎月つかった電力の量に応じて、支払額が変動するのが電力量料金です。

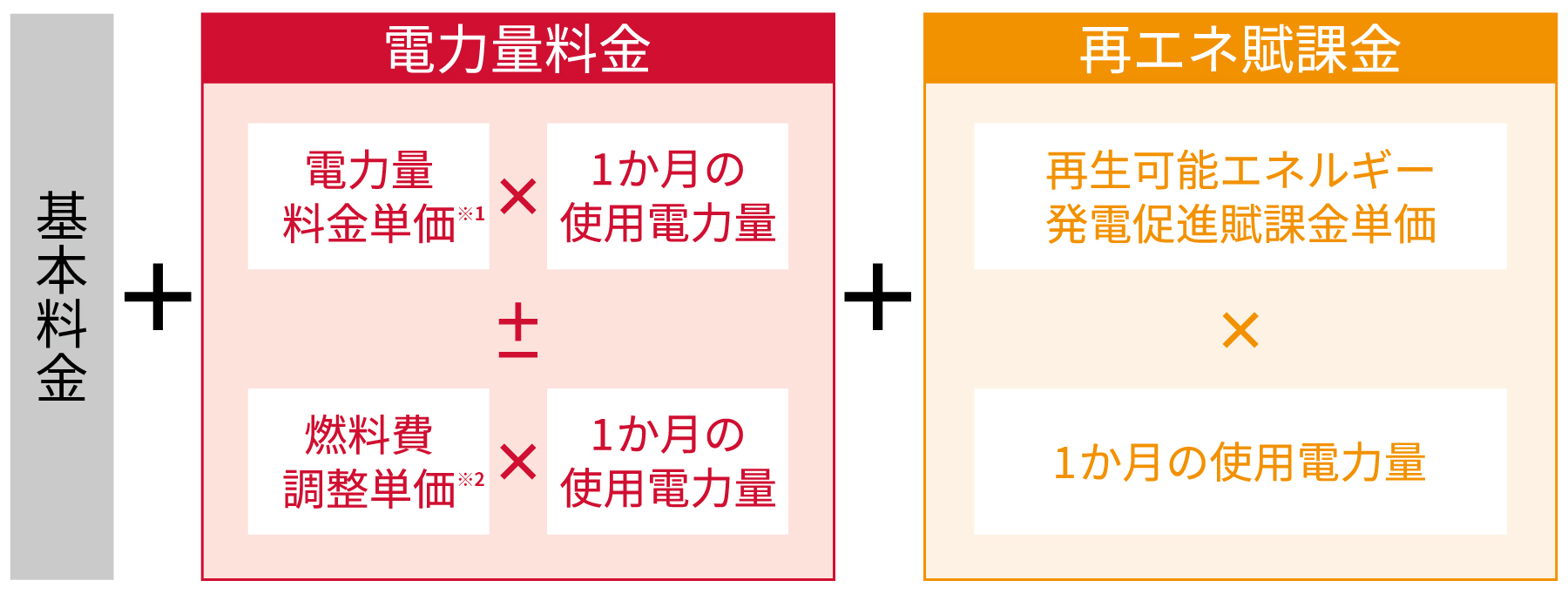

電力量料金は、下記の計算式で求められます。

<電力量料金の計算式>

電力量料金=電力量料金単価×1か月の使用電力量+燃料費調整単価×1か月の使用電力量

・電力量料金単価

電力量料金単価は使用したエネルギー量に比例するため、電気を多くつかうとその分電気料金単価も高くなります。

電力会社によっては、1kWhごとに定められる電力量料金の単価を3段階に設定する「三段階料金」の仕組みを導入している場合もあるため、基本料金と同じく自分に合った料金体系を選択するようにしましょう。三段階料金は、第1段階(1~120kWh)、第2段階(121~300KWh)、第3段階(300kWh超過分)に分けられ、段階が上がるほど使用電力量が多くなり、電力量料金も高くなる仕組みです。(※)。

- 電力会社によって区分けが異なる場合があります。

・燃料費調整単価

燃料費調整単価は、原油、LNG(天然ガス)、石炭といった燃料の仕入れ価格によって決まります(※)。燃料の仕入れにかかるコストは月ごとに変動するため、過去3か月間の燃料価格の平均額をもとに、燃料費調整額に反映して算出する必要があるのです。

燃料費調整制度にもとづく燃料価格の変動に応じて、自動的に電気料金を調整するための費用が燃料費調整額です。海外からの原油や石炭などの貿易価格が高騰すると燃料費調整額がプラスになり、それに伴って電気代も値上がりします。反対に、安ければ燃料費調整額が差し引かれ、電気代も値下がりします。このことから、燃料調整単価を個人で減額するのは難しいといえます。

- 地域電力会社の規制料金の場合。

再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、電気の使用者全員が電気料金の一部を負担する仕組みです。

これは、再生可能エネルギーによる発電を推進するため、国が指定する「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」で発電した電気は電力会社が固定価格で買い取る「固定価格買取制度(FIT)」によるもの。国民の負担額は、電気の使用量に応じて増加します。

また、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は、買取価格などを参考に年間の導入予測を立て、年度ごとに経済産業大臣が決定します。そのため、再生可能エネルギー発電促進賦課金を個人の努力で削減する方法は、節電や蓄電、創電に取り組むといった方法しかないといえるでしょう。

再生可能エネルギー発電促進賦課金を算出する式は、下記のとおりです。

<再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算式>

再生可能エネルギー発電促進賦課金=再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×1か月の使用電力量

再エネ賦課金について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

電気料金に含まれる再エネ賦課金とは?仕組みや削減方法も解説

再エネ賦課金がどのようなものかご存じですか?再エネ賦課金の概要や計算方法、削減方法だけでなく、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)についても解説します。

電気代を適切な金額に抑えるには、使用する電力量に応じたアンペア数で契約したり、基本料金の安いプランのある電力会社と契約したりするといった方法が考えられます。現在の設定と異なるアンペア数に設定した場合や、ほかの料金プランで契約した場合での自宅の電気代を、実際に計算してみましょう。

電気料金の仕組みを把握できたところで、次の段落からは電気代を安くする3つの方法についてご紹介していきます。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

電気代を安くする方法1 電気の契約内容や支払方法を見直す

電気代が高いと感じたら、まずやるべきなのは契約内容の見直しです。見直すべき点は3つあります。

電気料金プランの見直し

契約している電力会社を変えなくても、電気料金プランを見直すだけで、電気代を安くできる可能性があります。

一口に電気料金プランといいますが、時間帯や季節によって料金が変わるプラン、電気とガスの支払いをまとめることで料金が安くなるプランなど、参入する企業が増え、各電力会社が独自のサービスプランを打ち出すようになりました。

いっしょに暮らしている家族の人数や、家で過ごす時間帯などのライフスタイルを軸に、電気料金のプランを比較検討するといいでしょう。

アンペア数の見直し

契約しているアンペア数の見直しも有効です。電力会社とのあいだで契約したアンペア数は基本料金に反映され、契約アンペア数が小さくなるほど基本料金が安くなります。

基本料金は、電気を使用していなくても固定で請求されるため、電気料金プランと同じく家族構成や自宅の広さ、電気を使用する時間などを考慮して、アンペア数を変更しましょう。

■契約アンペア数の目安

| アンペア数 | 世帯の目安 |

|---|---|

| 30A | 単身、または2人世帯 |

| 40A | 3人世帯 |

| 50A | 4人世帯、または消費電力の高いエアコンや浴室乾燥機などを頻繁につかう世帯 |

| 60A | 家族が多い世帯、または電化製品の使用頻度が非常に高い世帯 |

| 60A以上 | オール電化の世帯など |

最適な契約アンペア数の選び方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

契約すべきアンペア数の目安は?必要数の計算方法と選び方

契約アンペア数はどのように選べば良いのでしょうか。必要なアンペア数を求める計算方法や変更方法のほか、契約アンペア数を下げる方法も紹介します。

支払方法の見直し

月々の電気料金の支払方法を変更するだけでも、電気料金を下げられる可能性があります。

電気代の支払方法には、口座振替や払込用紙での支払い、クレジットカード払いなどがあり、自由に選べます。現金を用意したり、支払いに行ったりする手間がないのは、口座振替とクレジットカード払いです。口座振替にすると、毎月の料金から一定額が割引されるサービスを導入している事業者もあり、支払方法を変更により費用負担の軽減が見込めます。

なお、支払金額が毎月1万円を超えるようなら、クレジットカード払いにしてポイントをためたほうがお得な場合もあります。その際には、公共料金の支払いに対するポイント還元率が高いクレジットカードを選びましょう。

電気代を安くする方法2 新電力への乗り換え

電気代を節約する方法として、新電力への乗り換えも挙げられます。

新電力とは、2016年4月にスタートした電力の小売全面自由化に伴い、新たに電力小売業に参入した事業者のことです。それ以前の電力の利用者は、地域ごとに定められた特定の電力会社としか契約ができませんでした。

電力自由化以降は、新電力を含めた電力会社の中から好きな電力会社を選び、自由に契約できるようになっています。

電力の自由化について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

電力自由化とは?目的やメリット・デメリットなどを解説

2016年4月にスタートした電力の小売全面自由化は、どのような目的で行われたのでしょうか。電力自由化の目的やメリット・デメリット、電力会社の選び方などを解説します。

なぜ新電力に変えると電気代が安くなるの?

では、新電力に切り替えると、なぜ電気代を安くすることができるのでしょうか。その理由は大きく、下記の2つ考えられます。

・顧客を増やすための施策を展開しているから

新電力は、大手電力会社と契約している顧客の獲得に力を入れています。大手からの乗り換えにあたって大きな原動力になるのは、やはり「料金が安いこと」でしょう。

そこで、乗り換えのお客様だけに適用されるキャンペーンを実施したり、幅広いお客様のニーズに応えられる独自の料金プランを用意したりして、大手電力会社よりも電気代を引き下げる努力をしているのです。

・設備投資が必要ない分料金が安いから

電気は、発電、送電、販売といったフェーズを経て、各家庭やオフィスで利用されます。新電力はこのフェーズのうち、「販売」のみを担うため、大手地域電力会社のように電柱や電線といった、大規模な設備投資をする必要がありません。その分、電気料金を引き下げることができます。

電気料金が安くても、大手電力会社の電気と品質は変わらない?

前述したとおり、新電力は電気利用の「販売」を担い、発電や送電の仕組みは従来と変わりません。そのため、新電力に変更したからといって、大手電力会社などと比較して電気の質は一切変わらないといえます。

電気代を安くするための新電力会社の選び方

新電力を選ぶ際は、現在の契約アンペア数や電気使用量を把握した上で、利用状況に応じたプランの洗い出しや比較検討をしましょう。

また、新電力のプランには独自のものが多いため、効率的に比較検討するには準備が必要です。地域別に電気料金が異なるため、その地域で安い電力会社を選ぶことも大切です。

ここでは、新電力の契約プランをどのように選べば良いのか、詳しく解説します。

・契約アンペア数や電気の使用量を把握する

まずは、毎月届く検針票や電力会社のマイページなどで、現在の契約内容を確認します。一度につかえる電気の量を表し、基本料金に影響する「契約アンペア数」「1か月間に使用している電力量」を必ずチェックしてください。

1か月間の電気使用量は、「使用量(kWh)」として記載されています。つかった電気の量は、電気料金の単価や、電気料金とともに支払う再エネ賦課金などの金額に影響します。

・利用状況に応じた安い料金プランを比較

次に、料金プランを比較してみてください。料金プランは電気会社によってさまざまですが、つかった分だけ支払う「従量電灯プラン」、時間帯によって料金単価が変わる「変動プラン」、一定量までは料金が固定される「定額プラン」の3つに大別されます。

時間帯や時期によって電気の使用量が大きく変わらないなら従量電灯プラン、夜間帯に給湯器が稼働するオール電化なら変動プラン、電気使用量が毎月ほぼ一定なら定額プランというように、利用状況に合った料金プランを検討しましょう。

地域別に安い電気会社を比較する

各電力エリアによって電気料金単価が異なるため、電力を契約する地域の電力エリアの電気料金の単価を確かめなければなりません。

電力エリアとは、東京電力、関西電力、中部電力、北海道電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の大手電力会社がそれぞれ管轄するエリアのことです。

また、電力会社によって値上げの有無が異なるため、動向も併せて調べる必要があります。自分の住んでいる電力エリアで大幅な値上げが予定されている場合は、新電力への乗り換えを検討するといいでしょう。

電気代を安くする方法3 節電して月々の電気使用量を減らす

最後は、日常生活の工夫で電気代を安くする方法です。具体的に、3つの節約方法をご紹介します。

電化製品のつかい方を見直す

最も気軽にできる節約方法として、電化製品のつかい方の見直しがあります。

家庭における電気の使用料は、電化製品によっても、季節や時間帯によっても異なります。つかい方の見直しが比較的節約につながりやすい電化製品として挙げられる、エアコン、冷蔵庫、照明、テレビ、洗濯機、トイレについて解説していきます。

・エアコン

エアコンが設定温度に達するまでの時間を短縮するため、カーテンを閉めて室温の変動を防ぎましょう。2週間に1度はフィルターを掃除することや、室外機の周りに物を置かないことも冷暖房効率を上げるのに効果的です。より空調効率を上げるなら、扇風機やサーキュレーターの併用もおすすめです。

エアコンの節電方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

エアコンをつかう際の節約方法は?仕組みや電気代を抑えるコツを解説

エアコンは、電気代がかかりやすい電化製品です。エアコンの仕組みや電気代を抑えるコツ、外出時にはエアコンを切るべきかなどについて解説します。

サーキュレーターや扇風機をつかった節電方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

サーキュレーターと扇風機の違いは?特徴と電気代節約のコツ

サーキュレーターと扇風機は、いずれも羽根を回転させて風を起こすものですが、用途が異なります。それぞれの特徴、おすすめの選び方、電気代を節約するコツをご紹介します。

・冷蔵庫

冷蔵庫は、庫内の温度の変動を抑えること、冷蔵庫本体の熱をうまく逃がすことで電気代を節約できます。ドアの開け閉めは最小限にし、温かいものをすぐに入れたり、食材を詰め込んだりすることは避けましょう。冷蔵庫を壁などから離して設置することも効果的です。

冷蔵庫の節電方法ついて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

冷蔵庫の電気代はどのくらい?計算方法、節約のポイントを紹介

常時稼働している冷蔵庫は、電気代が気になる電化製品のひとつです。冷蔵庫の電気代の計算方法と、節約のポイントを紹介します。

・照明

意外と多くの電力を使用している照明は、「つかっていないときには消す」を徹底するだけでも、確実に電気代を削減できます。また、白熱電球は省エネ性の高い、電球蛍光ランプや電球形LEDランプに取り替えましょう。こまめに表面の汚れを拭き取ることも重要で、明るさが増してW数を抑えられる可能性もあります。

・テレビ

テレビは一日中つけっぱなしという家庭も多いので、照明と同じく、見ていないときは主電源を切るようにしてください。また、省エネ製品に買い替えたり、画面の輝度を下げたりすることも効果的です。

・洗濯機

1日に複数回つかうこともある洗濯機は、洗濯機の容量の80%程度を目安に洗濯物を入れてまとめ洗いをし、すすぎの回数を1回にすることで電気代を減らせます。なお、洗濯乾燥機の場合は、洗濯よりも乾燥に電気代がかかるため、部屋干しを活用するなど乾燥量を減らすことも効果的です。

洗濯乾燥機の節電方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

洗濯乾燥機の電気代は?浴室乾燥機との差や節約方法も紹介

洗濯乾燥機の電気代はどのくらいかかるのでしょうか。タイプ別の特徴や浴室乾燥機との比較のほか、電気代を節約する方法を紹介します。

・トイレ

トイレの節電のコツは、温水機能や暖房便座など、暖房機能をこまめに切ることです。温水洗浄便座は、季節や時間帯に合わせて、温水機能をオフにしておきましょう。

省エネ機能のある電化製品に買い替える

電化製品の進歩は著しく、10年前の製品と今の製品では、消費電力量に各段の差があります。「節約しているはずなのに電気代が高い」と感じたら、トラブルや故障がなくても買い替えを検討するタイミングかもしれません。

特に、エアコン、冷蔵庫、照明、テレビなどの省エネ性能は、10年前に比べて各段に上がっています。

電化製品の省エネ性能について詳しく知りたい方は、こちらのサイトをご確認ください。

経済産業省資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」

日々の生活で節電を心掛ける

プランを変えたり、電化製品を買替えたりしても、節電意識が浸透していなければ、電気代の節約にはつながりません。

まずは、電気の使用量をチェックすることから始めてみてください。その上で、プランのピークタイムを外して電気をつかう、窓の断熱対策をする、こまめに電源やスイッチを切るといった方法で、日々の生活の中で節電を実践していきましょう。

電力需給ひっ迫時の電力消費を抑える「デマンドレスポンス」を取り入れている新電力への切り替えも、より主体的にSDGsに取り組むことにつながり、節電・節約に適います。

電気代の節約について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

電気代を節約するには?効果的な4つの方法を詳しく解説

近年値上げが続く電気代。節約を考える方に向けて、効率的な家電のつかい方や省エネ製品への買い替え、電力契約や生活スタイルの見直しなど、4つの節約方法を紹介します。

ドコモでんきの「節電プロジェクト」について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

ドコモでんき「節電プロジェクト」

電気代を安くしたいなら、新電力への切り替えがおすすめ!

電気代を安くしたいときには、そもそもの契約を見直すことで、節電・節約を実現できることがあります。日々の節約も大切ですが、まずはすべての基盤となる契約の見直しから始めてみましょう。

見直しにあたっては、多彩なプランがあり電気代を下げやすい新電力への切り替えがおすすめです。ご紹介した新電力会社の選び方などを参考に、自分に合ったプランを選ぶようにしてくださいね。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

- 2023年6月1日時点の情報です。

本記事の内容は公開時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。また、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容を保証するものではありません。詳しくは 当サイトについてをご確認ください。