目次

セントラルヒーティングの電気代は高い?デメリットや節約方法とは

セントラルヒーティングを導入すると、時間や部屋を問わずに暖かい暮らしを実現できます。一方で、常に暖房をつけ続けることになるため、電気代が気になる人もいるかもしれません。

本記事では、セントラルヒーティングの仕組みをはじめ、電気代の目安や節約方法、セントラルヒーティングのメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。特に自宅の寒さ対策に悩んでいる人は、セントラルヒーティングの特徴を踏まえて、導入を検討してみてください。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

セントラルヒーティングとは?

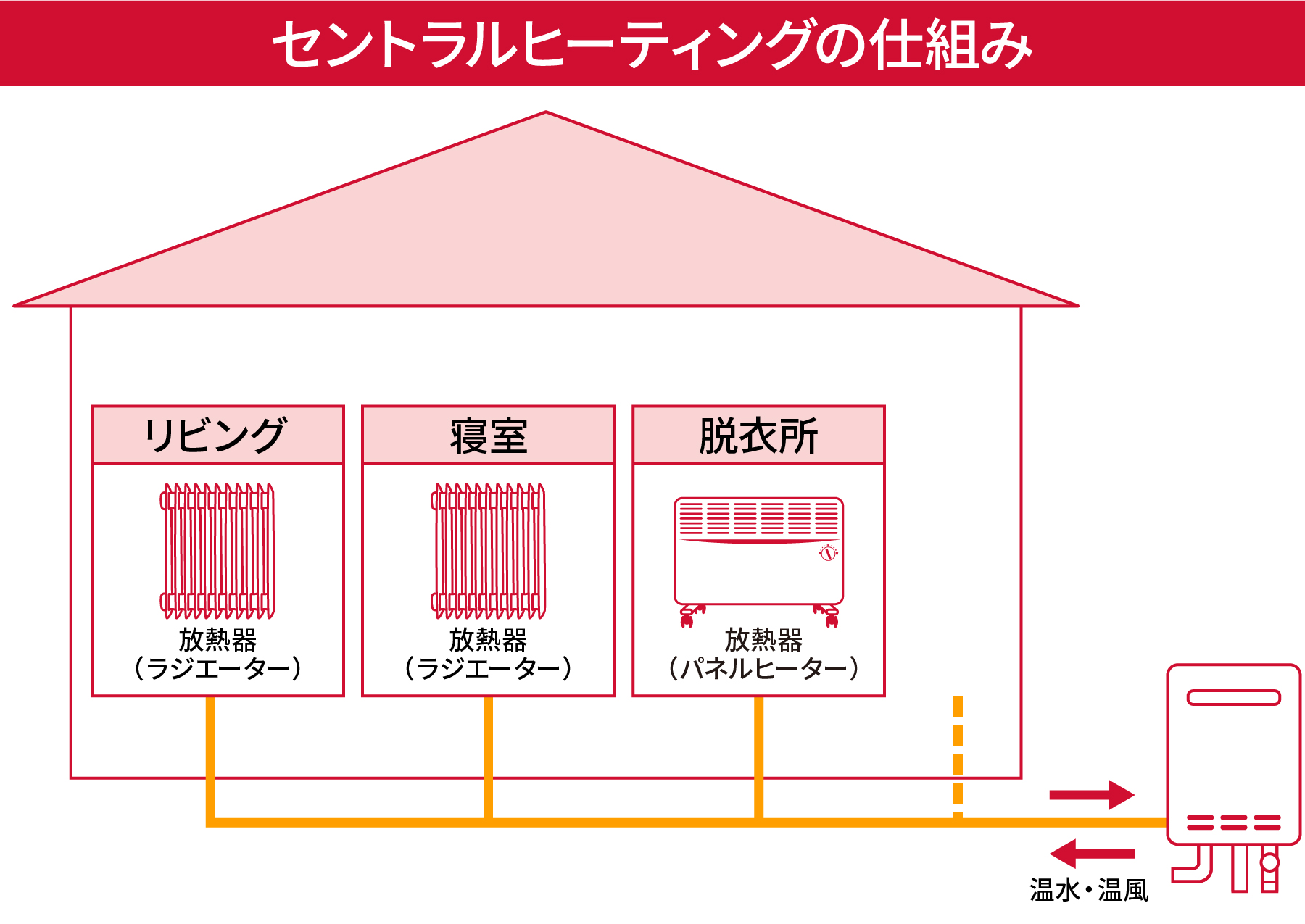

セントラルヒーティングは、全館暖房や中央暖房とも呼ばれ、家全体を暖められる暖房システムです。熱源装置で温水や温風を作り、家全体に行き渡らせて暖めます。

セントラルヒーティングは、24時間つけっぱなしが基本となるため、寒い外から帰宅したときもすぐにホッと一息つけるのが魅力です。トイレや脱衣所なども、常に暖かさを維持できます。暖かい場所から寒い場所に移動すると、急激な温度変化で心筋梗塞や脳梗塞などのヒートショックが起きやすくなります。常に暖かい状態にすることで、ヒートショックの防止にもなるでしょう。

ただし、セントラルヒーティングはあくまでも暖房システムであり、家全体を冷やすことはできません。そのため、日本だと北海道のような、特に寒さの厳しい地域や、寒い期間が長い地域の住宅に適しています。家全体で冷房と暖房の両方を使用したい場合は、全館空調と呼ばれる、仕組みの異なる空調システムの検討が必要です。

家全体を暖めるセントラルヒーティングの仕組み

セントラルヒーティングには「温水式」と「温風式」があり、ともに熱源発生装置で作り出した温水や温風が家の中を走る循環パイプを巡ることで、家全体を暖める仕組みです。熱源発生装置では、ガス・灯油・電気のいずれかの力でヒートポンプやボイラーを動かして、熱を生み出しています。熱源発生装置から循環パイプを通って各部屋にあるパネルヒーターやラジエーターなどの放熱器まで届く仕組みで、家全体を暖めています。

なお、温水式と温風式のそれぞれの仕組みと特徴は、次のとおりです。

暖房効率がよく、大きな建物にも対応可能な「温水式」

温水式のセントラルヒーティングは、熱源発生装置で水を温めて、循環パイプで各部屋に行き渡らせる仕組みです。温水は温風よりも熱エネルギーが失われにくく、大きな建物にも対応できます。効率よく暖房をつかえるため、現在は温水式のセントラルヒーティングが主流となっています。

初期費用は抑えられる一方、熱エネルギーが失われやすい「温風式」

温風式のセントラルヒーティングは、大型ファンヒーターのような熱源発生装置で温風を生み、各部屋の放熱器に届ける仕組みです。熱エネルギーが失われやすく、広い家を暖めるのには向かない一方、初期費用は温水式よりも抑えられます。

パネルヒーターの電気代については、下記の記事をご覧ください。

パネルヒーターの電気代は安い?ほかの暖房器具と比較して解説

パネルヒーターの電気代は、ほかの暖房器具と比較して高いのでしょうか?電気代の計算式や、パネルヒーターの電気代を賢く節約するコツについて紹介します。

セントラルヒーティングの使用にかかる電気代は高い?

ここからは、気になるセントラルヒーティングの電気代について見ていきましょう。ただし、セントラルヒーティングの電気代の目安はメーカーなどでも公表されていないため、ここでは参考としてセントラルヒーティングの導入率が高い、北海道電力におけるオール電化家庭の年間電気代の目安をご紹介します。

4人暮らしの家庭を例にした試算では、延床面積110m2の一戸建て住宅に設定温度23度・24時間暖房で暮らすと、オール電化の年間電気代は65万円です。冬場に電気代が高くなると考えられるため、一概に月あたりに直すことはできませんが、12で割ると1か月あたりの電気代は約5万4,167円です。なお、暖かい地域で冬場に電気代が上がるのは数か月ですが、北海道では1年の半分ほどは暖房が必要ともいわれています。

また、経済産業省資源エネルギー庁の「ひと月の電気代が10万円超え!?オール電化住宅の電気代を考える」によると、北海道や東北などの寒冷地では、冬の電気代が1か月10万円を超える家庭もあります。

セントラルヒーティングを導入した場合、いつでもどの部屋でも暖かさを享受できる一方、ある程度は電気代がかさむことを覚悟しなくてはなりません。

- 参照:北海道ガス株式会社「都市ガスに切り替えた人からトクしてる!」「エコジョーズでセントラルヒーティング!メリットやガス代の目安は?」

- 参照:経済産業省 資源エネルギー庁「ひと月の電気代が10万円超え!?オール電化住宅の電気代を考える」

エアコンの電気代については、下記の記事をご覧ください。

エアコンをつけっぱなしにしたらどうなる?電気代とともに解説

エアコンをつけっぱなしにした場合、1か月の電気代はどのくらいかかるのでしょうか。エアコンをつけっぱなしにした場合の電気代やメリット・デメリットなどを解説します。

床暖房の電気代については、下記の記事をご覧ください。

床暖房の電気代はエアコンより高い?効率的なつかい方を解説

床暖房は、エアコンなどのそのほかの暖房器具と比べて電気代は高いのでしょうか。床暖房のタイプとメリット・デメリットのほか、節約方法についても紹介します。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

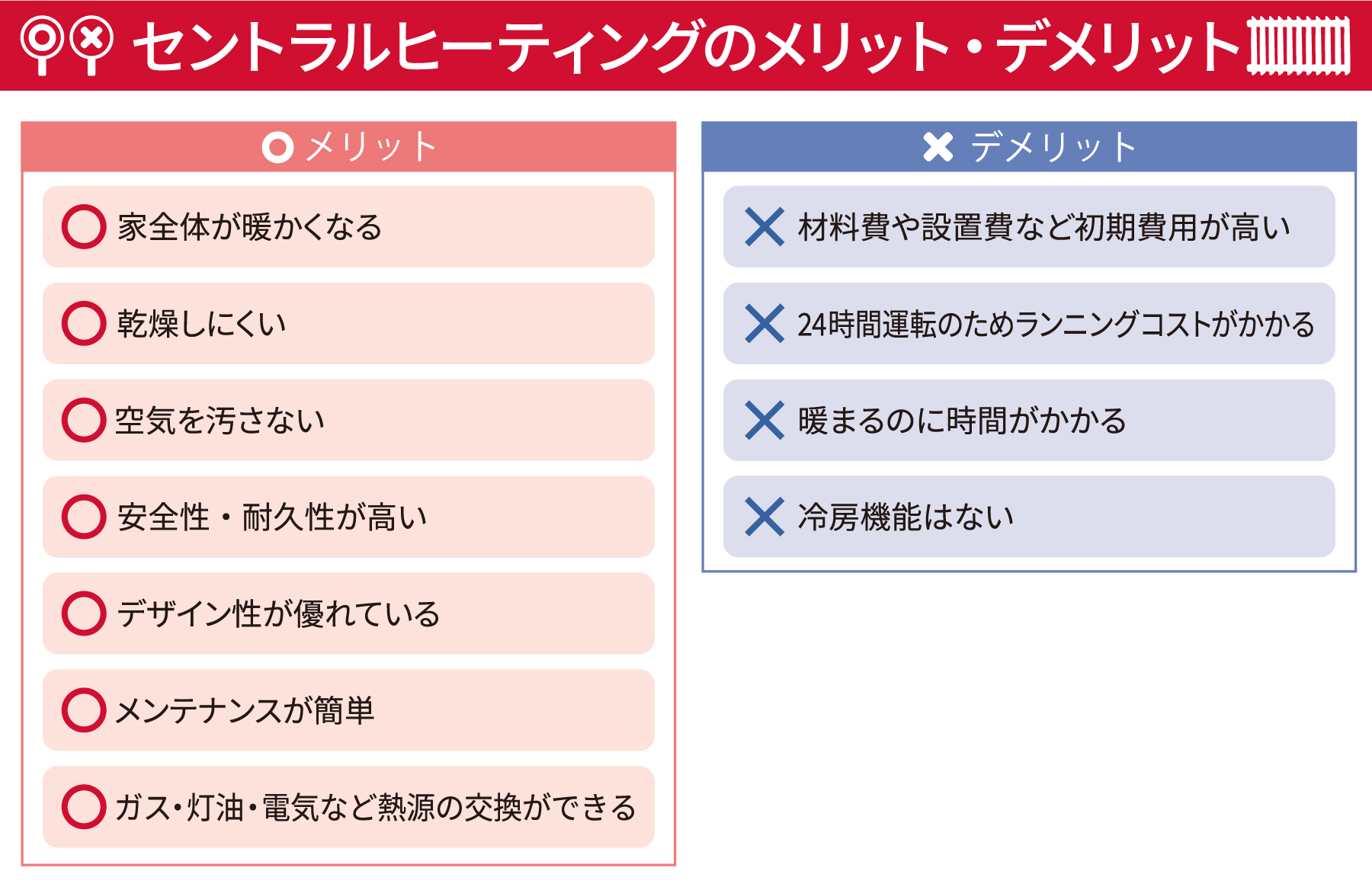

セントラルヒーティングのメリット

セントラルヒーティングには、多くのメリットがあります。特に寒冷地で快適な住まいを実現するためには、セントラルヒーティングが役立つと考えられます。セントラルヒーティングならではのメリットを7つご紹介しましょう。

家全体が暖かくなる

セントラルヒーティングのメリットは、家全体を暖められることです。暖房のきいた部屋から廊下に出て寒さに身を震わせることはありませんし、朝寒くて布団から出られないといったことも防げます。また、お風呂やトイレでのヒートショックも防げるため、高齢者の住まいにも適しています。

乾燥しにくい

セントラルヒーティングは、風を出す暖房器具に比べて、乾燥しにくいこともメリットといえます。離れていても赤外線によって伝わる輻射熱と、温度差で空気の流れが生じる自然対流を利用して暖める方法のため、温風が出るエアコンなどのように乾燥しません。湿度の低い冬に少しでも乾燥を防ぎたい人におすすめです。

空気を汚さない

室内で火をつかうことなく暖めるセントラルヒーティングは、二酸化炭素が発生せず、空気を汚さないところがメリットです。換気の手間がかからないだけでなく、せっかく暖まった部屋が換気のたびに冷えてしまうこともありません。

安全性・耐久性が高い

セントラルヒーティングは、安全性や耐久性が高い点もメリットといえます。室内で火をつかわないため火災ややけど、一酸化炭素中毒などのリスクが低く、室内に設置するパネルヒーターも、触れてすぐにやけどするほどの熱さではありません。そのためペットやお子さまのいる家庭での利用にも向いています。

また、セントラルヒーティングは熱を生む動力部にあたる熱源発生装置と、各部屋に置いて部屋を暖めるパネルヒーターに分かれるため耐久性が高く、不具合が出た場合も全体を取り替えずに該当箇所だけの修理ができます。

デザイン性が優れている

デザイン性が優れている点も、セントラルヒーティングのメリットのひとつです。インテリアに調和しやすいデザイン性に優れたパネルヒーターが多く開発されており、室内の雰囲気に応じてさまざまな色やデザインの中から選べます。

メンテナンスが簡単

セントラルヒーティングは特別な手入れが不要であり、エアコンのように定期的なフィルター掃除や内部洗浄を行う手間がかからないところもメリットです。ただし、循環パイプの中で熱を伝える不凍液という液体は、3年に1度を目安に交換する必要はあります。

ガス・灯油・電気など熱源の交換ができる

セントラルヒーティングは、熱源の交換が可能です。熱源にはガス、灯油、電気の3種類がありますが、ライフスタイルや燃料価格などの変化に応じて後からでも変更できる点は、メリットといえるでしょう。

セントラルヒーティングのデメリット

寒冷地の住まいに適したセントラルヒーティングですが、デメリットもあります。導入を検討する際は、次の4点を心に留めておきましょう。

材料費や設置費など初期費用が高い

セントラルヒーティングは、材料費や設置費など初期費用が高い点がデメリットです。熱源発生装置や循環パイプ、パネルヒーターなどを家全体に設置するため、材料費や設置費などが高くなってしまいます。一般的に、セントラルヒーティングの初期費用は100万~150万円程度といわれています。

24時間運転のためランニングコストがかかる

24時間稼働させ続けることが前提のセントラルヒーティングは、ランニングコストがかさみがちな点がデメリットです。だからといってこまめにスイッチを切ったり入れたりすると、かえって電気代が高くつく原因にもなります。ただし暖房が必要のない夏場などは、電源を切っても問題ありません。

暖まるのに時間がかかる

温水や温風をつかって緩やかに家全体を暖めるセントラルヒーティングは、スイッチを入れてから暖まるまでに時間がかかる点もデメリットといえます。灯油ストーブなどのような速暖性は期待できません。

冷房機能はない

セントラルヒーティングに冷房機能がない点もデメリットといえるでしょう。セントラルヒーティングの機能は暖房だけになるので、冷房が必要な時期は別途エアコンなどを導入しなければなりません。

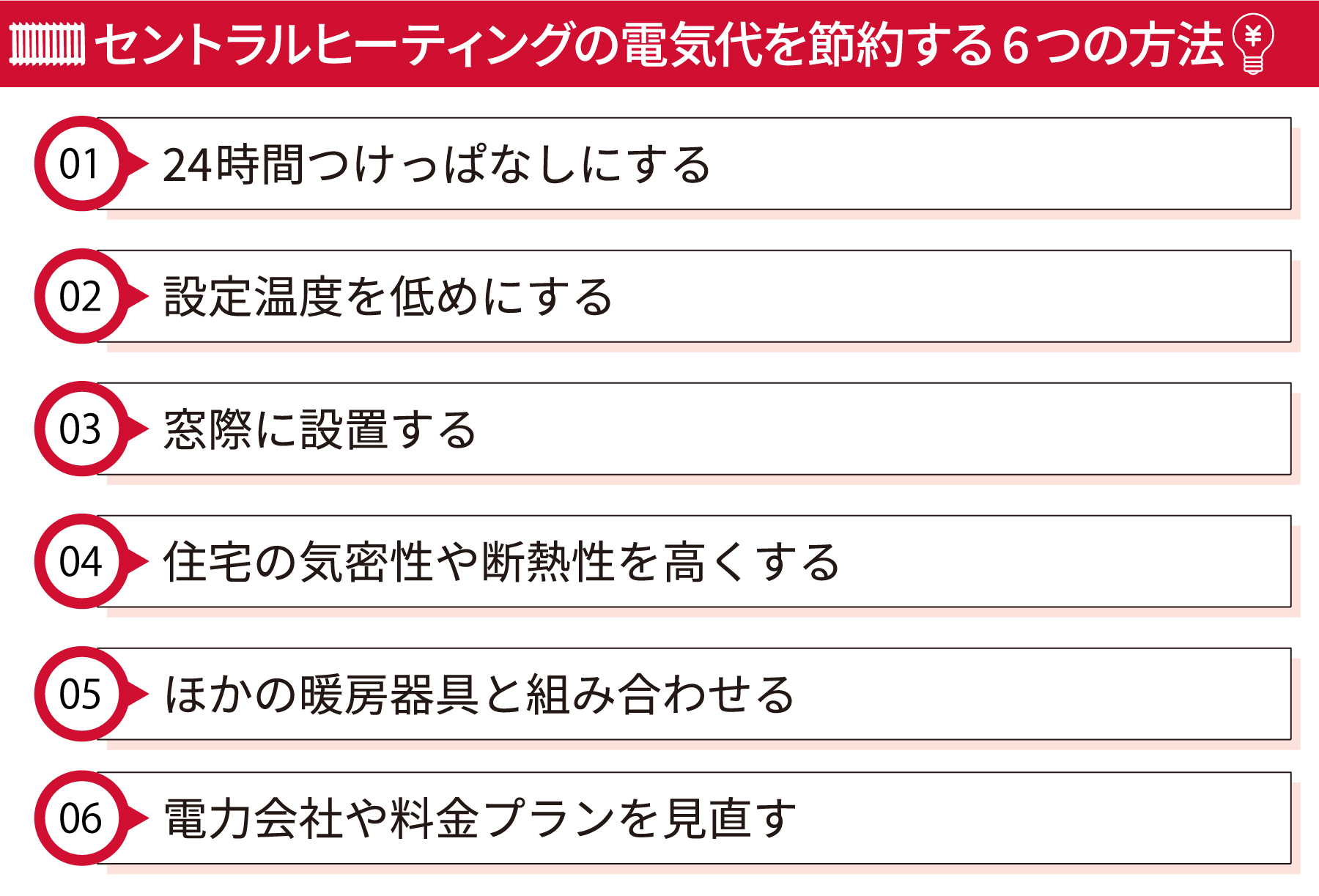

セントラルヒーティングの電気代を節約する方法

ランニングコストがかさみやすいセントラルヒーティングですが、どのようなことに気をつけると電気代の負担を抑えられるのでしょうか。主な節約方法を6つご紹介します。

1 24時間つけっぱなしにする

セントラルヒーティングは温度を上げるときに多くの電気を消費するため、夏場などを除き、基本的には24時間つけっぱなしにしてください。節約しようとスイッチのオンオフをこまめに行うほど、電気代がかさんでしまいます。冬場に長く家を空ける場合は、セントラルヒーティングの電源は切らず、設定温度を下げるだけにとどめるほうが経済的でしょう。

2 設定温度を低めにする

セントラルヒーティングの温度を寒くない程度に設定すると、電気代を抑えられます。熱源発生装置の温度は外気温に応じてときどき調整するとよいとされますが、下げ過ぎると思うように部屋が暖まらないこともあるので注意してください。

また、各部屋に置くパネルヒーターからも温度の調整が可能です。パネルヒーターで温度を調節する際は、結露などを防ぐために各部屋で温度にばらつきが出ないようにしましょう。

3 窓際に設置する

効率よく室内を暖めるために、セントラルヒーティングのパネルヒーターは、窓際に設置してください。パネルヒーターは一度設置してしまうと自分で場所を変えることが難しいため、設置の段階から業者と相談することが大切です。

4 住宅の気密性や断熱性を高くする

気密性や断熱性の高い住宅なら、暖まった空気が外に逃げにくいため、暖房効率が上がって節約になります。新築やリフォーム時は、気密性の高い二重サッシや二重扉などを取り入れたり、できるだけ家の隙間を埋めたりする工夫をしましょう。

5 ほかの暖房器具と組み合わせる

エアコンやストーブといったほかの暖房器具との併用でも、セントラルヒーティングの電気代は節約できます。緩やかに家全体を暖めるセントラルヒーティングだけでは肌寒く、物足りないと感じるなら、設定温度を上げずにほかの個別暖房の導入も検討しましょう。

6 電力会社や料金プランを見直す

契約状況によっては、電力会社や料金プランを見直すことで、セントラルヒーティングの電気代を節約できる可能性があります。セントラルヒーティングの電気代を抑えるには、日中の料金単価にピーク時間帯設定があるプランなどではなく、日中の料金単価が一律のプランがよいとされています。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

暖房費の節約については、下記の記事をご覧ください。

暖房費の節約にはどの暖房器具がいい?設定温度などのコツを解説

冬場になると気になる暖房費を節約するには、どのような方法があるのでしょうか?部屋全体を暖めるのに効率的な暖房器具や、電気代を抑えてつかうコツを紹介します。

暖房費のコスパについては、下記の記事をご覧ください。

暖房器具のコスパを徹底比較!電気代が安くておすすめなのは?

さまざまな暖房器具がありますが、最もコスパのよいものはどれなのでしょうか?暖房器具の特徴を種類別に解説した上で、ランニングコストや本体価格から比較します。

セントラルヒーティングのつかい方を工夫して、できるだけ電気代を抑えよう

24時間家全体を暖めるセントラルヒーティングは、ヒートショックなどのリスクを下げる一方、電気代は高くつきがちです。少しでも電気代を抑えるためには、施工段階から窓際にパネルヒーターを設置するほか、設定温度は低めにしたり、エアコンなどほかの暖房器具と併用したりするなどして節電の工夫をしてみてください。

また、電力会社や電気料金プランを乗り換えることで、同じ暮らし方でも電気代が下がる可能性があります。電力会社公式サイトのシミュレーションも活用しながら、よりお得な電力会社や電気料金プランを検討してみてはいかがでしょうか。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

- 2024年5月12日時点の情報です。