目次

引っ越しのやることチェックリスト!役所の手続きや当日の流れを紹介

引っ越しが決まると、新しい生活への期待が膨らむ一方で、やるべきことが次々と頭に浮かび、気持ちが落ち着かないことも多いでしょう。役所での手続き、荷造り、当日のスケジュール調整など、どれも大切なことばかりです。

何から手をつければよいのか迷ってしまう人のために、今回は引っ越し前後に必要な手続きや準備を整理したチェックリストを紹介します。本記事を参考にすれば、引っ越し当日もあんしんして臨むことができ、新生活をスムーズにはじめられるでしょう。

引っ越し時にやることのチェックリスト

引っ越しは人生のなかで大きなイベントの1つですが、慣れないことも多くストレスを伴うケースもあります。しかし、適切な計画と準備があれば、スムーズかつ効率的に進めることが可能です。

ここでは、引っ越し時に必要な手続きと準備のチェックリストを詳しく説明します。

引っ越し前に必要な手続き

・現在の住居の解約手続き

・ガス・電気・水道の停止手続き

・駐車場の解約手続き

・インターネット・固定電話の移設や解約手続き

・転居はがきの作成

・役所への転居届・転出届提出

・(子連れの場合)幼稚園と保育園の転園手続き

引っ越し前に行う準備

・引っ越し業者の手配

・不用品や粗大ごみの処分

・段ボール箱の準備と荷造り

引っ越しは、想像以上に時間と労力がかかるものです。そのため、十分な余裕を持って準備をはじめることが重要です。理想としては、引っ越しの2か月前から少しずつ準備をはじめるのがおすすめです。

特に、引っ越し1か月前までに行うべきこと、そして2週間〜1週間前までに行うべきことを自分用のチェックリストにまとめておくと非常に便利です。たとえば、以下のように準備を進めましょう。

1か月前までに

・引っ越し業者の予約

・現在の住居の解約手続き開始

・新居の内覧と契約

・大まかな荷物の整理と不用品の処分開始

2週間〜1週間前までに

・ガス・電気・水道の停止手続き

・インターネット・固定電話の移設手続き

・転居はがきの投函

・最終的な荷造りと清掃

このようなチェックリストを作成し、定期的に確認しながら準備を行うことで、重要なタスクを忘れることなくスムーズに引っ越しを進められます。また、家族や同居人がいる場合はタスクを分担し、協力して準備を進めることも大切です。

【手続き編】引っ越しが決まったらすぐにやること一覧

ここからは、引っ越しが決まったらすぐに着手すべき重要な手続きについて詳しく解説します。

現在の住居の解約手続き

引っ越しが決まったら、最初に行うべきは現在の住居の解約手続きです。適切なタイミングで行わなければ余分な費用が発生したり、トラブルに巻き込まれたりする可能性があります。

一般的には、引っ越しの1か月前までに管理会社や大家に連絡し、旧居の退去日を決める必要があります。これは、賃貸契約書に記載されている解約予告期間に基づいています。

しかし、物件によっては「2~3か月前まで」と決められている場合もあるため、自分の契約内容を確認することが大切です。

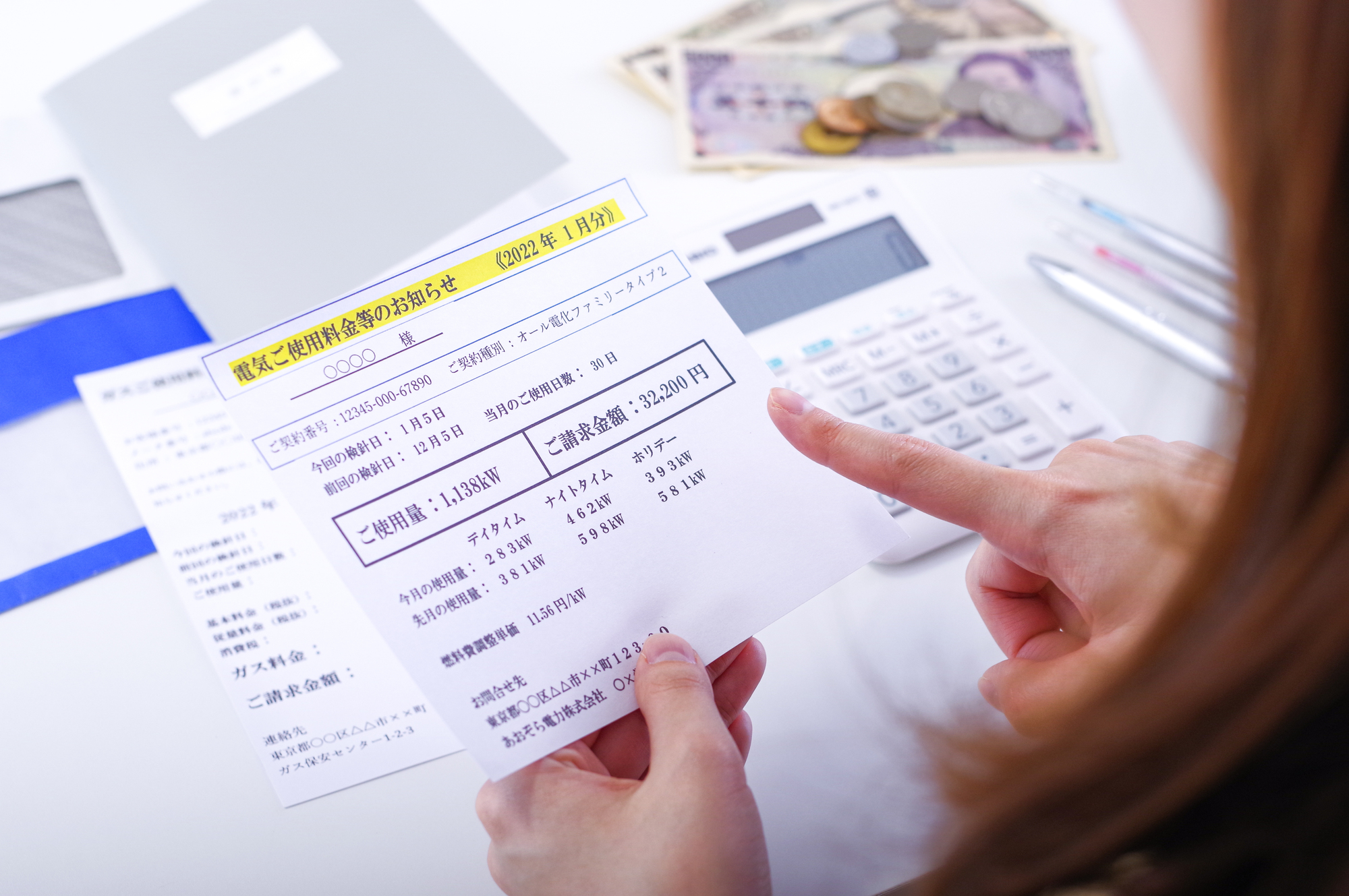

ガス・電気・水道の停止手続き

快適な生活に欠かせないライフラインの停止手続きも、忘れずに行う必要があります。電話またはインターネットで簡単に手続きできます。

ライフラインは、利用停止日(退去日)まで問題なく利用できます。停止手続きを行ったあとも、事前に決めた引っ越し当日まで普段と変わらない生活を送れるため、手続きは早めに済ませておくのがおすすめです。ガス・電気・水道の停止手続きは、それぞれ以下のような特徴があります。

・ガス:ガス会社によっては、係員の立ち会いが必要な場合があります。早めに連絡して、都合のよい日時を調整しましょう。

・電気:多くの場合、インターネットや電話で簡単に手続きできます。引っ越し先の住所も同時に伝えると、新居での契約もスムーズに進みます。

・水道:自治体によって手続き方法が異なるので、居住地の水道局のWebサイトや電話で確認するのが確実です。

引越し時の電気の解約手続きを解説!解約はいつまでにすべき?

引越しの際には、電気の解約と使用開始の手続きが必要です。それぞれの手続きについて、流れや必要な情報、注意点などを紹介します。

駐車場の解約手続き

車を所有している場合、駐車場の解約も忘れてはなりません。多くの場合、駐車場の契約は住居とは別になっているため、別途解約手続きが必要です。

駐車場は、契約書に記載されている「告知期限」にそって手続きを行うことが重要です。一般的には1か月前までの通知が求められることが多いですが、契約内容をしっかりと確認しましょう。

また、月の途中で解約する場合、あまり多くはありませんが日割り計算で料金を支払うこともあります。この場合、以下の点に注意が必要です。

1.日割り計算の方法(暦日数か営業日数か)

2.返金の有無と方法

3.鍵やリモコンの返却方法

駐車場の管理会社によっては、解約時に現地確認を行う場合もあるため、スケジュールの調整も必要になるかもしれません。

インターネット・固定電話の解約手続き

インターネットと固定電話の解約も重要な手続きの1つです。多くの場合、オンラインや電話で手続きを行えます。インターネットサービスの解約については、以下の点に注意が必要です。

1.契約期間の確認(途中解約の場合、違約金が発生する可能性がある)

2.レンタル機器の返却方法と期限

3.新居でのサービス継続の可否

固定電話の場合は、NTTの総合受付「116」に電話をかけて手続きを行います。この際、以下の情報を準備しておくと手続きがスムーズに進みます。

・契約者名

・電話番号

・現住所

・引っ越し先の住所(電話番号の移転を希望する場合)

なお、光回線やケーブルテレビなど、複合的なサービスを利用している場合は、それぞれのサービスについて個別に確認と手続きが必要になる場合があります。

転居はがきの作成

引っ越しの準備が整ってきたら、転居はがきの作成も忘れずに行いましょう。転居はがきは、引っ越したことを家族や友人に伝えるために出すものです。単なる連絡手段以上に、大切な人とのつながりを維持する重要な役割を果たします。転居はがきには、以下の情報を記載します。

1.引っ越し先の郵便番号

2.新しい住所

3.新しい電話番号

また、以下の情報も記載するとよいでしょう。

・引っ越し日

・新居での新生活の抱負

・お礼のメッセージ

デザインや文面は自由ですが、読みやすさと情報の正確さを心がけましょう。

役所への転居届・転出届提出

行政手続きも忘れずに行う必要があります。具体的には、ほかの市区町村へ引っ越す際は「転出届」、同じ市区町村に引っ越す場合は「転居届」を提出します。この手続きは、引っ越し日の14日前から14日後までの期間中に行う必要があります。転出届・転居届の提出には、以下のものが必要です。

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・印鑑(自治体によっては不要の場合もあり)

・国民健康保険証(加入している場合)

また、人によっては国民健康保険や児童手当の住所変更が必要となります。特に以下のような場合は追加の手続きが必要になるので注意しましょう。

・国民年金の加入者

・児童手当の受給者

・介護保険の利用者

・障がい者手帳の所持者

これらの手続きは、新しい住所地の市区町村役場で行うことになります。

(子連れの場合)幼稚園と保育園の転園手続き

子どもがいる家庭の場合、幼稚園や保育園の転園手続きも重要です。これは子どもの教育や保育に直結する問題のため、可能な限り早めに着手することをおすすめします。

まず、転居先の自治体の教育委員会や保育課に連絡し、以下の点を確認しましょう。

・定員に空きがあるか

・途中入園が可能か

・必要な書類や手続きの流れ

一般的に、入園に必要な書類には以下のようなものがあります。

・入園願書

・住民票

・在園証明書(現在通っている園からもらう)

・健康診断書

・就労証明書(保育園の場合)

また、幼稚園や保育園の見学も積極的に行うとよいでしょう。実際に施設を見学することで、子どもに合った環境かどうかを判断できます。

【荷造り編】引っ越しが決まったらすぐにやること一覧

引っ越しが決まると、やるべきことが山積みになり、どこから手をつければよいか戸惑うこともあるでしょう。しかし、計画的に準備を進めることで、スムーズな引っ越しが可能です。

ここでは、引っ越しが決まったらすぐに取組むべき転居の準備について詳しく説明します。

引っ越し業者の手配

引っ越しの成功には、信頼できる業者の選定が欠かせません。特に繁忙期(3月~4月)は多くの人が引っ越しを行うため、業者の予約が早々に埋まってしまいます。そのため、引っ越しが決まったら、できるだけ早く業者の手配をはじめることが重要です。

まずは、複数の業者に見積もりを依頼しましょう。その際、荷物の量や種類を具体的に伝えることが大切です。家具や電化製品の数、段ボールの予想箱数などを事前に整理しておくと、正確な見積もりを得られます。また、引っ越し先の住所や階数、エレベーターの有無なども伝えておくとよいでしょう。

複数の見積もりを比較することで、適切な価格と信頼できるサービスを提供する業者を選べます。価格だけでなく、サービス内容や評判も考慮に入れて決定しましょう。

不用品や粗大ごみの処分

引っ越しは、家財道具を見直す絶好の機会です。長年使っていないものや、新居では不要になるものを整理することで、引っ越しの労力とコストを軽減できます。

不用品や粗大ごみの処分方法は、主に「自治体での回収」「廃棄物処理業者への依頼」「売却」の3つがあります。

多くの自治体では定期的に粗大ごみの回収を行っていますが、事前の申込みが必要な場合があります。専門の廃棄物処理業者に依頼する場合は引き取りに費用がかかりますが、大量の不用品を一度に処分できる利点があります。

注意すべき点として、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目は家電リサイクル法により、粗大ごみとしての処分が禁止されています。家電販売店やリサイクル業者を通じて適切に処分する必要があります。

まだ使えるものについては、フリマアプリやリサイクルショップでの売却も検討しましょう。状態のよい家具や電化製品は、思わぬ収入につながる可能性があります。同時に、環境にも配慮した処分方法といえるでしょう。

段ボール箱の準備と荷造り

荷造りを行うため、まずは段ボール箱、ガムテープ、緩衝材などの必要な資材をそろえましょう。多くの引っ越し業者は、これらの資材を無料または低価格で提供してくれるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

荷造りの際は、重いものは小さい段ボールに、軽いものは大きい段ボールに入れるのがコツです。持ち運びやすくなり、荷崩れのリスクも減少します。また、割れやすいものは新聞紙やバブルラップでていねいに包み、緩衝材を使って保護しましょう。

開封作業のために、段ボールの側面に内容物の情報を記載することをおすすめします。たとえば、「キッチン用品」「書籍」「寝室の小物」などと書いておくと、新居での荷解きがスムーズに進みます。また、慎重に扱う必要がある箱には「割れ物注意」などの注意書きも忘れずに行いましょう。

引っ越し当日の流れ

引っ越し当日は、流れを理解し適切に対応することでスムーズな引っ越しが実現できます。ここでは、引っ越し当日の主な流れと注意点について解説します。

1.荷物の最終確認と運び出し

引っ越し当日の最初のステップは、荷物の最終確認と運び出しです。梱包し忘れた荷物がないか、改めて確認しましょう。また運び出しの際に特別な指示が必要な荷物があれば、わけて置いておくようにします。

引っ越し業者が到着したら、荷物の運び出し作業をお願いしましょう。プロの業者は効率的かつ安全に作業を進めてくれますが、貴重品や壊れやすいものについては、自分で運ぶか作業開始前に伝えておくことを出すことをおすすめします。

すべての荷物が運び出されたあとは、部屋の最終チェックを行います。クローゼット、引き出し、棚の裏側、バルコニーなど、細かい場所まで忘れ物がないか確認しましょう。

2.電気・ガス・水道の閉栓

次に、電気・ガス・水道の閉栓作業があります。これらは通常、事前に手続きを済ませておくため、当日に特別な作業は必要ありません。ただし、オートロックのマンションなどでは、ガスの閉栓に立ち会いが必要な場合があります。事前に管理会社や不動産会社に確認しておくことが大切です。

電気については、最後に部屋を出る際にブレーカーのスイッチを切る必要があります。ただし、これも管理会社や大家に確認の上で行ってください。

3.旧居の鍵返却と敷金精算

最後のステップは、旧居の鍵返却と敷金の精算です。鍵の返却は、正式に退去したことを証明する行為となります。郵送での返却は避け、大家や不動産会社に直接返却しましょう。

敷金は、退去時の原状回復費用として預けている保証金です。通常、原状回復に必要な費用が差し引かれ、残金は返還されます。敷金の精算については、事前に大家や不動産会社と話し合い、どのような費用が差し引かれるのか、いつ頃返金されるのかを確認しておくことをおすすめします。

引っ越し当日は慌ただしくなりがちですが、これらのステップを順序よく進めていくことで、トラブルなく旧居を去ることができます。

引っ越し後の流れ

新生活をスムーズにはじめるためには、引っ越し後にいくつかの手続きを行う必要があります。これらの手続きを適切に実施することで、快適な新生活のスタートを切ることができます。

ここでは、引っ越し後に行うべき主な手続きとその詳細を説明します。

1.新居での電気・ガス・水道の開栓

新居に引っ越すタイミングに合わせて、ライフライン関連の手続きを行います。新居の住所と開栓希望日を各事業者に連絡し、開栓の依頼をしておきましょう。電気・ガスは引っ越しの1~2週間前、水道は3~4日前までに手続きを行うのが理想的です。

電気の契約に関しては、家族構成や使用する電化製品の数に応じて、適切なアンペア数を選ぶことが重要です。引っ越しを機に節約したい方は、照明をLEDに変更したり、省エネ家電を選んだりするなど、日常生活のなかで無理なく実践できる方法を併せて検討してみるのもよいでしょう。電力会社をライフスタイルに合う会社に切り替えることもおすすめです。

契約すべきアンペア数の目安は?必要数の計算方法と選び方

契約アンペア数はどのように選べば良いのでしょうか。必要なアンペア数を求める計算方法や変更方法のほか、契約アンペア数を下げる方法も紹介します。

電気代を安くしたい!無理なく効果的にできる3つの方法を紹介

電気代を安くしたいなら、どう対策をすればいいのでしょうか。契約内容の見直しや新電力への乗り換え、節電による電気使用量の削減など、効果的な3つの方法を紹介します。

2.役所への転入届や転居届の提出

引っ越し後の重要な手続きの1つが、役所への転入届または転居届の提出です。これは法律で定められた義務であり、怠ると罰則の対象となる可能性があります。

転入届の手続きは引っ越し後14日以内に行います。引っ越し前に前居住地の役所で受け取った「転出証明書」を忘れずに持参しましょう。

手続きを行うことで、住民票の住所が更新され、さまざまな行政サービスを受けられるようになります。また、選挙権など、市民としての権利を適切に行使するためにも必要な手続きです。

転入届の提出時には、マイナンバーカードや健康保険証の住所変更も同時に行えることが多いため、併せて効率的に手続きを進めましょう。

3.住所変更に伴う手続き

引っ越しに伴い、さまざまな機関やサービスに登録した住所を変更する必要があります。特に重要なのは以下の3点です。

・国民年金の住所変更:年金事務所で手続きを行います。オンラインでの手続きが可能な場合もあるので、確認してみるとよいでしょう。

・健康保険の住所変更:新居の所在地を管轄する役所で手続きを行います。国民健康保険の場合は転入届と同時に手続きができます。

・運転免許証の住所変更:警察署または運転免許更新センターで手続きを行います。オンライン予約ができる地域もあるので、事前に確認しておくと便利です。

手続きを怠ると、重要な通知や書類が届かなくなる可能性があります。また、運転免許証の住所変更を行わないと、交通違反の際に罰則が重くなる場合もあるので注意が必要です。

そのほかにも、銀行やクレジットカード会社、携帯電話会社などへの住所変更通知も忘れずに行いましょう。多くの場合、オンラインや電話で手続きが可能です。

以上の手続きを確実に行うことで、新生活を円滑にスタートすることができます。手続きの詳細や必要書類については、各機関のWebサイトや窓口で確認し、不明点があれば問い合わせることをおすすめします。

まとめ

引っ越しは人生の大きな転機であり、多くの準備と手続きが必要です。この記事で紹介したチェックリストと手順を参考にすれば、スムーズに新生活をスタートできるでしょう。

抜け漏れなく手続きを実施するためには、時間的余裕を持って計画的に準備を進めることが大切です。特にライフラインの手続きや役所への届け出などは、忘れず確実に行いましょう。また、不用品の整理や効率的な荷造りは、引っ越しの労力とコストを大幅に軽減してくれます。

引っ越しを機に生活にかかる固定費を見直すのもおすすめです。月々の電気料金を抑えたい方は、「ドコモでんき」を検討してみてはいかがでしょうか。ドコモでんきは工事立ち合いが不要なため、忙しい引っ越し時期でも簡単に乗り換えられます。支払った電気料金はdポイントに還元できてお得です。お得で便利な新電力サービスへの乗り換えなら、ぜひドコモでんきをご検討ください。

本記事の内容は公開時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。また、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容を保証するものではありません。詳しくは 当サイトについてをご確認ください。