目次

新電力でも「再エネ賦課金」は支払義務がある?計算方法や抑えるポイントを解説

電気料金の請求書で、「再エネ賦課金(ふかきん)」という項目に気づいた方もいるでしょう。多くの人にとって、この言葉は聞き慣れないものかもしれません。再エネ賦課金の支払いは日本国民の義務となっており、どのような制度なのか理解しておくことが大切です。

この記事では、再エネ賦課金の仕組みや計算方法、押さえるべきポイントについて解説します。2024年の値上げ情報や再生可能エネルギーの種類についても触れますので、より環境に配慮した電力利用を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

電力に含まれる再エネ賦課金とは?

電気料金の明細を確認すると、「再エネ賦課金」という項目が目に留まることがあるでしょう。ここでは、再エネ賦課金の概要や仕組み、計算方法について解説します。

再エネ賦課金の概要

再エネ賦課金は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の略称であり、再生可能エネルギーの利用を促進するために設けられた制度です。

再エネ賦課金は、太陽光や風力、地熱といった環境負荷の少ないエネルギー源を活用した発電方法を支援する仕組みであり、これらの費用が電気料金に反映されています。電力会社が再生可能エネルギーで生成した電気を一定の価格で買い取るために必要な費用を、電気の使用者全体で負担しているのです。

再エネ賦課金は一般家庭だけでなく企業の電気料金にも加算されており、電気を使うすべての人が対象となります。結果として、社会全体で再生可能エネルギーの普及を支える重要な役割を担うことになり、クリーンエネルギーの拡大を後押ししています。

さらに、再エネ賦課金の導入により、長期的な視点で見ると環境保護や持続可能なエネルギー社会の実現が期待され、地球温暖化防止にも寄与するものとされています。

再エネ賦課金の仕組み

再エネ賦課金の仕組みは、主に以下の3つのプロセスで成り立っています。

1.企業や個人が再生可能エネルギーで発電を行う

2.発電された電気を電力会社が買い取る

3.電力会社が電気を買い取る費用の一部として電気の使用者から再エネ賦課金を徴収する

1の段階では、企業や個人が太陽光パネルや風力タービンといった再生可能エネルギー設備を設置し、自らの力で発電するプロセスが行われます。その結果、再生可能エネルギーが電力として供給されることになります。

次に、電力会社が再生可能エネルギーで発電された電力を買い取ります。この買い取りは「固定価格買取制度(FIT制度)」に基づいて行われており、発電される再生可能エネルギーの種類や規模によって価格が規定されています。

FIT制度の目的は、再生可能エネルギー発電を促進し、発電事業者が安定して収益を得られるようにすることです。特に初期投資が高額になる再生可能エネルギー発電においては、この安定的な収益がさらなる投資や事業拡大につながるポイントとなっています。

最後のプロセスとして、電気利用者から再生可能エネルギーの買い取りに必要な費用の一部を「再エネ賦課金」として電気の使用者より回収します。この費用は毎月の電気料金に含まれており、請求書に明示されています。

つまり、私たちが支払う電気料金の一部は、再生可能エネルギーの発展を支援するために使われているのです。このサイクルが持続可能なエネルギーの供給を支え、環境保護にも貢献しています。

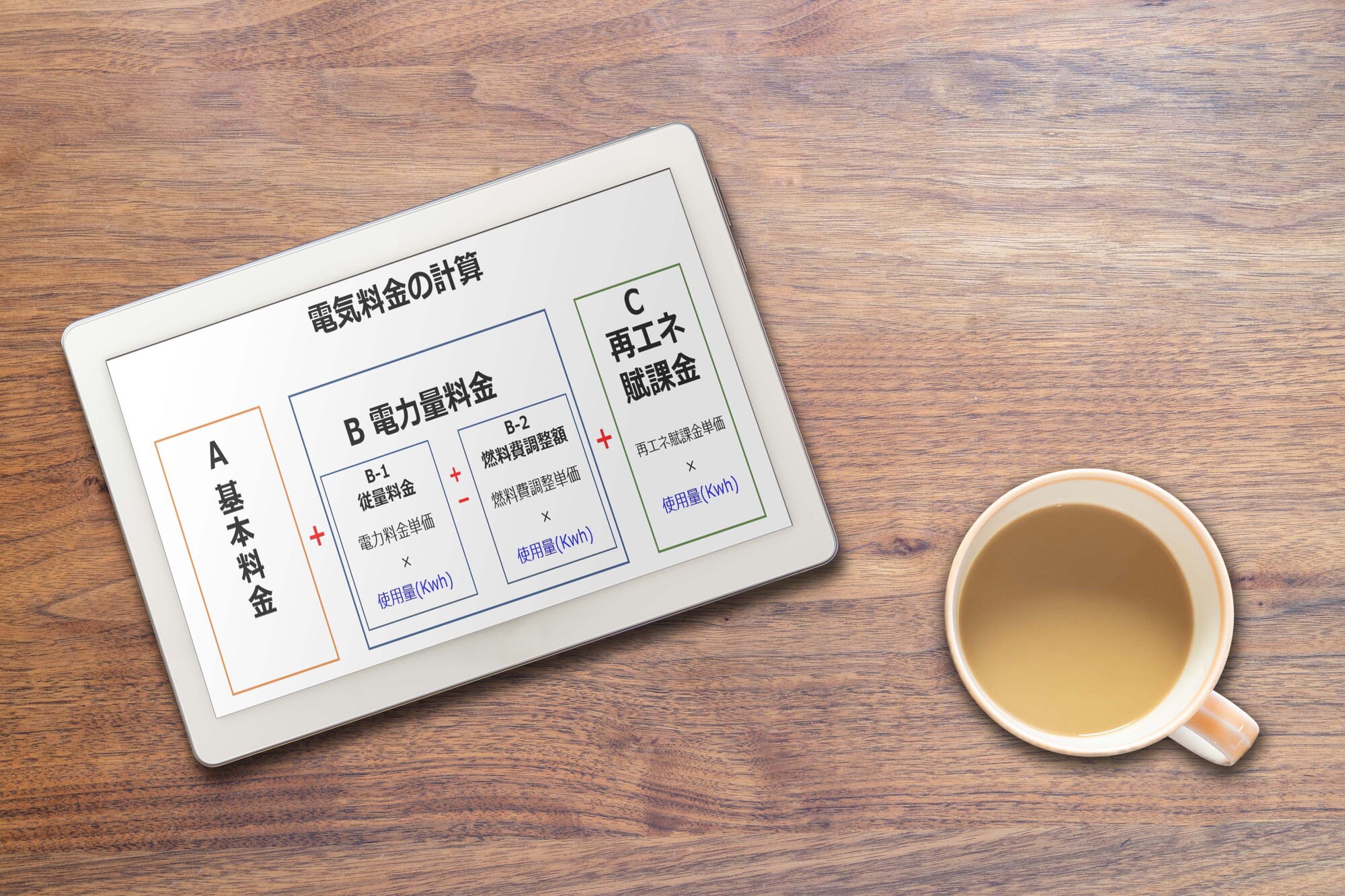

再エネ賦課金の計算方法

再エネ賦課金はシンプルな計算式で算出されます。基本的な計算式は「再エネ賦課金単価×電気の使用量(kWh)」です。

再エネ賦課金単価は毎年見直され、その年の経済状況や再生可能エネルギーの導入拡大の進展度合いに基づいて設定されます。2024年には1kWhあたり3.49円に設定されました。

たとえば、月間の電力使用量が300kWhであれば、再エネ賦課金は「3.49円×300kWh=1,047円」となります。

電気の使用者は再エネ賦課金を支払うことによって再生可能エネルギーの普及に貢献することになり、個々の貢献が持続可能なエネルギー社会の実現への一助となります。

電気料金に含まれる再エネ賦課金とは?仕組みや削減方法も解説

再エネ賦課金がどのようなものかご存じですか?再エネ賦課金の概要や計算方法、削減方法だけでなく、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)についても解説します。

新電力でも再エネ賦課金は支払い義務がある?

再エネ賦課金について、「新電力でも払う必要があるのか」と疑問を抱く人もいるでしょう。ここでは、再エネ賦課金の支払い義務について説明します。

再エネ賦課金は、大手電力・新電力を問わず、電気を使用するすべての人に支払い義務があります。これは一般家庭のみならず、企業や公共施設など、電気を使用するあらゆる場所に適用される規則です。再エネ賦課金制度は、再生可能エネルギーの普及促進という社会的な目標を達成するために設けられたもので、電気の使用者全員で負担する仕組みとなっています。

支払い義務の根拠は、電気事業者による「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)」によって定められています。この法律により、電気の使用者は再エネ賦課金を支払うことが義務付けられているのです。

再エネ賦課金は、電気料金の一部として請求されます。つまり、毎月の電気料金を支払う際に、使用した電力量に応じた再エネ賦課金も同時に支払うことになり、電気料金と切り離した支払いはできません。

もし再エネ賦課金を含む電気料金の支払いを怠ると、最終的には電気の供給が停止される可能性があります。電力会社は、料金未払いが続く場合、事前に警告を行った上で、電気の供給を停止する権利を有しています。これは、再エネ賦課金だけでなく、電気料金全体に対する措置です。

このように、再エネ賦課金は法律に基づいて定められた義務的な支払いであり、電気を使用する以上避けては通れません。この制度が持続可能な社会の実現に貢献していることを理解し、前向きに捉えましょう。

再エネ賦課金は2024年に値上げした?

再エネ賦課金の金額は毎年見直されており、その変動は私たちの家計に直接影響を及ぼします。ここでは、2024年の再エネ賦課金の状況と、前年からの変化について詳しく見ていきましょう。また、過去の推移も振り返りながら、その背景にある要因を探っていきます。

2024年の再エネ賦課金は、3.49円に値上げした

2024年の再エネ賦課金は、1kWhあたり3.49円に設定されました。これは、再エネ賦課金制度が導入された2012年以来、過去最高の水準です。この値上げにより、家庭や企業が負担する電気料金は増加し、特に電力消費が多い家庭や事業所にとって、さらなる経済的負担が予想されます。

今回の賦課金の値上げの背景には、再生可能エネルギーの導入拡大が大きく影響しています。近年、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー設備が急速に増加しており、これに伴い、電力会社が買い取る再生可能エネルギーの量も増加しました。その結果、電力会社が負担する買取費用も膨れ上がり、その費用をまかなうために再エネ賦課金が引き上げられる形となったのです。

さらに、固定価格買取制度(FIT制度)の終了が近付く設備も増えています。FIT制度では、再生可能エネルギーによる電力を一定価格で買い取ることで、発電事業者に安定した収益を確保してきました。しかし、買取期間が終了する設備が増加するにつれて、新たな支援策が必要となり、その費用が再エネ賦課金に反映されています。これにより、制度の継続と再エネのさらなる普及が図られています。

再エネ賦課金の引き上げは一般家庭の電気料金にも直接的な影響を与えるため、今後は節電やエネルギー効率の向上がますます重要な課題となるでしょう。

2023年には値下げしていた

2023年の再エネ賦課金は1kWhあたり1.40円となっており、この金額は2020年以降で最も低い水準でした。しかし、2024年の大幅値上げと比較した場合、わずか1年で状況が大きく変化したことがわかります。

2023年に再エネ賦課金が低く抑えられた主な理由として、ウクライナ情勢による化石燃料価格の高騰が挙げられます。国際的な政情不安により、石油や天然ガスの価格が急騰し、再生可能エネルギーの価値が相対的に高まったため、賦課金による追加支援の必要性が一時的に低下しました。

また、2023年には電力市場の価格も高騰していたため、再生可能エネルギー発電事業者の収益が改善し、賦課金による補填の必要性が減少したことも、賦課金が低く抑えられた要因の一つです。

しかし、この状況は長続きしませんでした。化石燃料価格の高騰は一時的なものであり、再生可能エネルギーのさらなる普及に向けた投資が引き続き求められていたため、2024年には再び賦課金が大幅に引き上げられたのです。

このように、再エネ賦課金は国際情勢や市場動向、エネルギー政策など複数の要因に影響を受けることを示しています。今後もこれらの要因を注視しながら、再エネ賦課金の動向を見守っていく必要があるでしょう。

再エネ賦課金を抑える方法

再エネ賦課金は、電力会社と契約をしている限り、支払わなければなりません。そのため、再エネ賦課金の値上げにより、家計に大きな負担がかかるという人もいるでしょう。

ここでは、再エネ賦課金を効果的に抑えるための具体的な方法をいくつか紹介します。

電気を買わない生活をめざす

再エネ賦課金は電気の使用量に応じて計算されるため、電力会社から供給される電気の使用量をゼロに近付ければ、その負担を回避できます。この考え方に基づき、「電気を買わない生活」をめざすことは、再エネ賦課金を抑える効果的な方法の一つとなります。特に、自家発電システムの導入は大きな助けとなるでしょう。

たとえば、太陽光発電システムを自宅に設置することで、日中の電力消費の大部分を自らの発電でまかなうことが可能です。天候や季節による制約はあるものの、晴れた日中であれば通常の家庭で使用する電力の大半を賄えるほどの発電量が期待できるでしょう。これにより、電力会社からの電気購入量が大幅に減り、再エネ賦課金を削減することができます。

さらに、蓄電池システムを併用することで、太陽光発電による余剰電力を貯め、夜間や曇りの日にも使用できるようになります。これにより、日中だけでなく、24時間にわたって自家発電した電力を利用でき、電力会社から購入する電気量をさらに減らすことが可能です。また、蓄電池は停電時の非常用電源としても機能するため、災害時の備えとしても役立つでしょう。

このように、エネルギー自給自足の生活を実現することで、再エネ賦課金の負担を軽減できるだけでなく、長期的には電気料金全体の節約にもつながります。また、環境への負荷を軽減し、持続可能な生活を送ることができるというメリットも得られるでしょう。

太陽光発電を導入する

太陽光発電システムの導入は、再エネ賦課金を抑えるための効果的な方法の一つです。屋根や庭に太陽光パネルを設置することで、自家消費用の電力を生成できます。これにより、電力会社から供給される電気の量を減らし、結果として再エネ賦課金の負担軽減につながるでしょう。

太陽光発電システムの導入には、いくつかのメリットがあります。まず、晴れた日中は自家発電した電気を使用できるため、電気代の削減につながります。また、発電量が家庭での使用量を上回った場合、余剰電力を電力会社に売ることも可能です。これにより、電気代のさらなる削減や、場合によっては収入を得ることもできます。

太陽光発電は環境に優しいクリーンエネルギーです。化石燃料を使用しないため、CO2排出量の削減にも貢献します。このように、再エネ賦課金の抑制だけでなく、環境保護にも役立つ選択肢といえるでしょう。

ただし、太陽光発電システムの導入には初期費用がかかります。そのため、長期的な視点で費用対効果を検討することが大切です。設置場所の日照条件や、自身の電力使用状況などを考慮し、専門家のアドバイスを参考にしながら導入を検討するとよいでしょう。

節電する

節電は、再エネ賦課金を抑えるにあたって、手軽で即効性のある方法の一つです。電気の使用量を減らすことで、直接的に再エネ賦課金の金額を下げることができます。ここでは、効果的な節電方法をいくつか紹介します。

まずは、使用していない電化製品の主電源をOFFにすることが重要です。テレビやパソコンなどは、スタンバイモードでも少なからず電力を消費しています。使用しないときは完全に電源を切ることで、待機電力を削減しましょう。

次に、エアコンの使用方法を見直すことも効果的です。冷房の設定温度を1℃上げる、暖房の設定温度を1℃下げるだけでも、大きな節電効果が期待できます。また、エアコンのフィルターの定期的な清掃や、扇風機との併用も電力の節約に効果的です。

照明のLED化も、長期的な節電につながります。LED電球は従来の電球と比べて消費電力が少なく、寿命も長いため、電気代の節約に効果的です。

さらに、家電製品を省エネ性能の高いものに買い替えることも検討できます。特に冷蔵庫や洗濯機など、常時または頻繁に使用する製品を省エネタイプに替えることで、大きな節電効果が得られます。

これらの節電方法を組み合わせて実践することで、電力の使用量を抑え、結果として再エネ賦課金を削減できるでしょう。

電気代がかかる家電ランキング10選!年間の消費電力で徹底比較

年間の電気代が高い家電は、エアコン、冷蔵庫、照明、テレビ、パソコンなどです。各家電の電気代と消費電力の計算方法、節電方法について解説します。

再生可能エネルギーにはどのような種類がある?

再生可能エネルギーとは、自然の力を利用して発電を行うエネルギー源のことです。環境に優しく、持続的なエネルギー供給を目指せるとして、注目されています。

代表的な再生可能エネルギーには、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電の5種類があります。これらのエネルギー源にはそれぞれ独自の特徴と課題があり、どの発電方法が最適かは、地域の環境や利用目的によって異なります。下表で、各エネルギー源の特徴についてまとめています。

| 発電方法 | 特徴 | 課題 |

|---|---|---|

| 太陽光発電 | ・家庭でも簡単に設置できる ・屋根や壁など、利用可能な空間を活用して発電 ・環境負荷が少ない |

・曇りの日や夜間は発電できない ・設置コストが高く、投資回収に時間がかかる |

| 風力発電 | ・一日中発電が可能 ・海上での設置が可能 ・風が強い地域での効率的な発電が期待できる |

・風が弱いときや天候が悪いときには発電量が減少 ・設置には広い土地が必要で、騒音や景観問題が生じる |

| 水力発電 | ・電力変換効率が高い ・大量の電力を安定して供給可能 ・発電量の調整が容易 |

・降水量により発電量が変動 ・ダム建設など初期投資が高額で、環境影響もある |

| 地熱発電 | ・日本の地熱資源に適している ・安定した電力供給が可能 ・長期的に見てコスト効率がよい |

・設備の初期コストが高い ・地熱資源が限られており、設置場所が限定される |

| バイオマス発電 | ・廃棄物をエネルギーとして利用できる ・二酸化炭素排出量が少なく環境に優しい |

・燃料の安定供給に課題があり、収集や運搬にコストがかかる ・エネルギー変換効率が低い |

まとめ

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的とした制度で、電気料金の一部として徴収されます。2024年には1kWhあたり3.49円と過去最高額に値上げされました。この賦課金は電気を使用するすべての人に支払い義務があり、電気料金と一体で請求されます。

賦課金を抑えるためには、太陽光発電システムの導入や節電が効果的です。自家発電により電力会社からの購入量を減らしたり、家電の使用方法を見直したりすることで、再エネ賦課金の負担を軽減することができます。これらの取組みは、家計の節約だけでなく、環境保護にも貢献する持続可能な選択となります。

「ドコモでんき」では、月々の電気料金をdポイントに還元できるお得な特典を用意しています。さらにライフスタイルに応じて、「地球にやさしいドコモでんき Green」「dポイントがお得にたまるドコモでんき Basic」の2プランから選択可能です。電気の供給力は従来と変わらないため、あんしんしてご検討ください。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

本記事の内容は公開時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。また、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容を保証するものではありません。詳しくは 当サイトについてをご確認ください。