目次

スマートメーターとは?導入メリット・デメリットや仕組みを解説

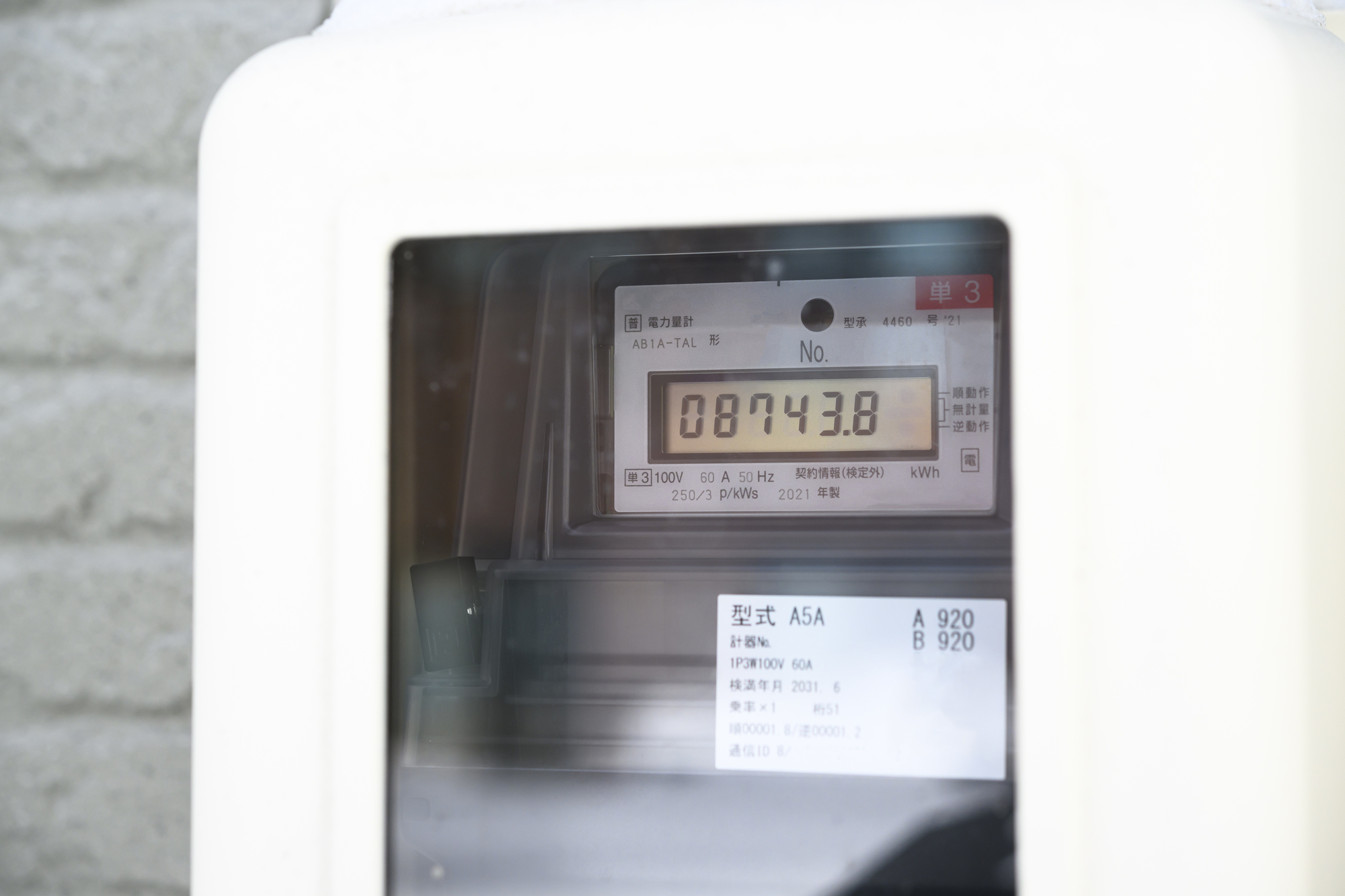

近年、従来の機械式の電力量計が、自動で電力データを測定・記録するデジタル式電力量計「スマートメーター」に変わりつつあることをご存じでしょうか。わざわざ各家庭に出向かなくても、遠隔で電気使用量を把握できるスマートメーターは、電力会社と利用者の相互にメリットの多いシステムです。

本記事では、スマートメーターの特徴やメリットのほか、導入の流れなどについて解説します。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

スマートメーターは、通信機能付きのデジタル電力計

スマートメーターとは、記録型計量器とも呼ばれ、通信機能がついた電力計のことです。電気使用量をデジタルで計測することが可能です。

これまで各契約者の家庭やオフィスに設置されていた機械式の電力計は、電気が流れると内部の円盤が回り、その回転数から電力量を計測して数値化する仕組みのもの。表示されている数字を読み取るため、検針員が契約者を1件ずつ訪問して、検診票を発行する必要がありました。

一方、近年普及が進むスマートメーターは、自動で電力量データを計測・記録し、電力会社へ送信します。2014年4月1日に施行されたエネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の改正により、国内電力大手10社がスマートメーターの導入を決定し、各管轄内の電力計の切り替えを進めてきました。

スマートメーターへの切り替えにより、毎月の検針業務が不要になるため人的コストが削減できるほか、家庭で使用するエネルギーを快適に制御する「HEMS」の一環として、電気使用量の可視化にも役立ちます。

スマートメーターが持つ機能

スマートメーターには多くの優れた機能が搭載されています。具体的にどのようなことができるのか、詳しく見ていきましょう。

通信機能がある

スマートメーターの最大の特徴は、計測した数値をデータ化して自動で送配電事業者に送るという、通信機能があることです。

地域ごとに定めた毎月の計量日に、送配電事業者はスマートメーターをつかって遠隔で電気使用量を計測し、電力小売事業者に通知します。

電気使用量を30分ごとに計測できる

データを遠隔地から自動で計測できるスマートメーターなら、30分ごとに計測が可能です。

従来の検針員による計測は月に1回でしたが、スマートメーターはこまめに電気の使用量を計測できるため、電気の使用量の変化を時間単位で把握することができます。

ブレーカー機能がある

スマートメーターの内部には、ブレーカー機能が搭載されています。これまでは、契約アンペア数以上の電力を使用すると、洗面所などの壁面に設置された分電盤のアンペアブレーカー(契約アンペア数が記載されたスイッチ状のブレーカー)が作動して、ブレーカーが落ちる仕組みになっていました。ブレーカーが落ちたら、使用電力量の多い家電のスイッチを切るなどして、分電盤のブレーカーを上げて復旧させなければなりません。

しかし、スマートメーターのブレーカーに切り替わると、一時的にブレーカーが落ちても、約10秒後には自動で復旧するようになります。

なお、スマートメーターの設置後は、分電盤でなくスマートメーターのブレーカーが作動するため、分電盤のブレーカーは基本的に撤去されます。

HEMSと連動させて、電力量の可視化できる

スマートメーターをHEMSと連動させることにより、電力量を細かく可視化することができます。

HEMSとはHome Energy Management System(ホーム エネルギー マネジメント システム)から頭文字を取ったもので、家庭内の電化製品の消費電力量を積極的に制御することで、省エネやピークカットの効果を狙う仕組みのことをいいます。

2020年、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。

環境省の調査によると、国全体の二酸化炭素の排出量のうち、8割は企業や公共機関が、2割は家庭が占めており、目標達成には各家庭での積極的な取り組みも欠かせません。家庭で排出する二酸化炭素の7割は電気の使用に伴うものであることから、節電が有効な対策だといえるでしょう。

そこで、普及が進められているのが、家庭内でのエネルギー消費量を可視化し、最適な状態で制御するHEMSです。スマートメーターをHEMSと連動させることにより、家庭内における電子機器ごとの電力消費量を細かく把握でき、効率的な節電ができるようになります。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

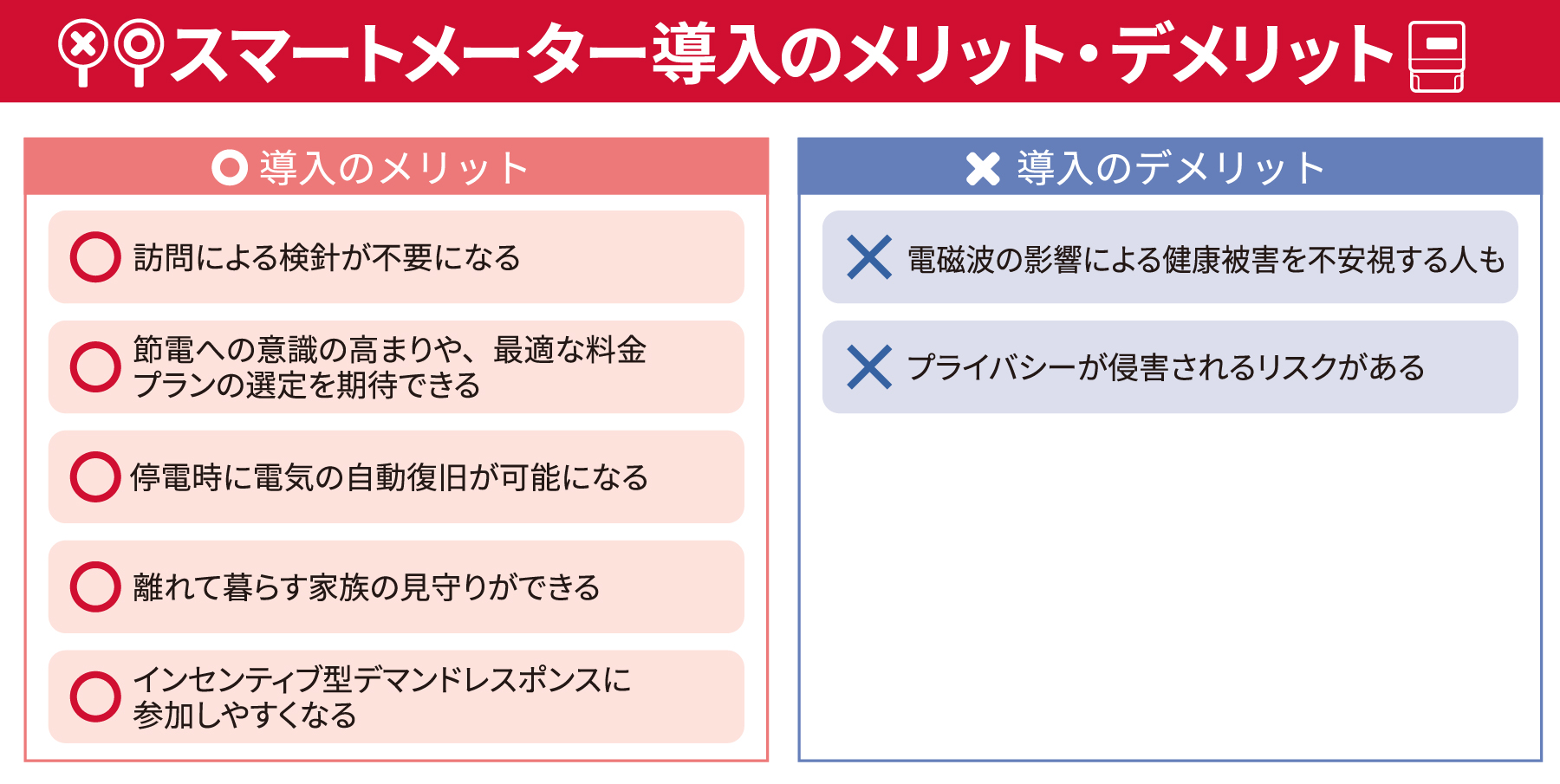

スマートメーター導入のメリット

スマートメーターを導入すると、利用者にはどのようなメリットがあるのでしょうか。電力会社への自動通信が可能になることにより、具体的には下記のようなメリットが考えられます。

訪問による検針が不要になる

スマートメーターになると、検針員が住宅を訪問して電気メーターの数値を読み取るプロセスを割愛できることがメリットです。

電力会社(送配電事業者)にとって人件費削減や検針業務の負担軽減につながるだけでなく、利用者側としても、自宅に知らない人が来ることによる防犯面の不安がなくなります。

節電への意識の高まりや、最適な料金プランの選定を期待できる

HEMSの専用機器を取り付けることにより、電力量の確認や使用量の自動制御が可能になり、節電意識の向上が期待できることもメリットです。効率的で意味のある節電ができるようになるでしょう。

また、自分の電力消費パターンに応じた、最適な料金プランを選択しやすくなることもメリットです。料金プランやアンペア数の変更は、わざわざ工事をしなくても遠隔で行えます。

停電時に電気の自動復旧が可能になる

スマートメーターは、停電時に停電エリアをすみやかに把握し、自動で電気を復旧してくれることがメリットです。

これまでは、停電が起きたとき、これまでは分電盤のアンペアブレーカーを自分で上げる必要がありました。停電時、暗闇の中でブレーカーを操作することは、事故のリスクがあります。

離れて暮らす家族の見守りができる

一部の電力会社が提供する、スマートメーターの電力使用量があまりに少ないときに家族に連絡をとったり、訪問して様子を見たりするサービスにより、別居する家族の安全を確認できるというメリットもあります。

近年、高齢化や核家族化の進展により、高齢者の独居や老老介護の世帯が増加しています。離れて暮らす家族にとって、高齢の家族の見守りは喫緊の課題となっています。

インセンティブ型デマンドレスポンスに参加しやすくなる

スマートメーターを導入して消費電力量を可視化すれば、「インセンティブ型デマンドレスポンス(DR:Demand Response)」に参加しやすくなり、目標を達成すれば報酬を受け取ることができることもメリットです。

インセンティブ型デマンドレスポンスとは、電力を供給する側ではなく、使用する側が電化製品を遠隔操作できるスマートリモコンなどを用いて電力の制御を積極的に行うことで、需要と供給のバランスをとる仕組みです。

具体的には、「ピーク時に電力の使用を控えた使用者の電気料金を引き下げる」、または「ピーク時に電力料金を引き上げる」といった需要制御とともに節電・蓄電の依頼を行い、使用者へ行動変容を促します。

デマンドレスポンスやスマートリモコンについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

ドコモでんき ご利用者さま向け Nature Remo のご紹介

スマートメーター導入のデメリット

多くのメリットがクローズアップされているスマートメーターですが、デメリットもあります。導入する前に、リスクについてよく確認しておきましょう。

電磁波の影響による健康被害を不安視する人も

スマートメーターによる電磁波の影響により、健康被害を心配する声があることがデメリットです。電磁波は、電化製品や電力設備の周辺など、電流が流れるあらゆるところに発生します。

しかし、WHO(世界保健機関)による健康リスク評価では、国際的なガイドラインを守れば短期的な影響はなく、そのほか長期的な影響についても強い因果関係はないとされているため、そこまで不安視する必要はないでしょう。電磁波の影響により頭痛やめまいが起こると訴える「電磁波過敏症」についても、電磁波が原因とされる明確な根拠はありません(※)。

- 参照:東京電力エナジーパートナー「電磁波による健康への影響はあるの?」

プライバシーが侵害されるリスクがある

万が一、スマートメーターで計測したデータが漏洩するようなことがあれば、外部から世帯状況を推測されてしまうリスクがあることもデメリットです。

電気の使用状況から、その世帯の人数や不在がちな間帯などを推測される危険があることは、知っておく必要があるといえます。このため、電気の送配電を行う事業者は、電気事業連合会が策定したセキュリティ対策への詳細対策基準を参考に、自社のスマートメーターのシステムに応じた具体的なセキュリティ対策を実施しています。

スマートメーターが設置されるタイミング

現在、スマートメーカーの設置は、大きく下記の4つのタイミングで行われ、順次設置が進んでいます。

スマートメーターを導入する際に、本体の購入費用や工事費用は一切かかりません。ただし、住宅環境的にスマートメーターの設置が難しい場合のみ、工事による追加費用を支払うことがあります。

電力会社を切り替えたとき

電力会社を変更すると、そのタイミングでスマートメーターに切替わることが多くあります。

2016年の4月の電力自由化以降、新たに参入した新電力を含め、利用者は自由に電力会社を選べるようになりました。より自分に合う利用プランがあるときや、利用しているサービスをまとめたいときなどに、電力会社の変更を検討しましょう。

新電力とは?その仕組み・特徴・料金や乗り換えるポイントなど解説

新電力とは何か、従来の電力会社とどう違い、乗り換えると電気料金はどう変わるのかをこの記事で紹介しています。切り替え方法やその際の注意点についてもご紹介しています。

従来のメーターの検定有効期間が満了したとき

基本的には、既存メーターの検定有効期間の終了による取り替えの際に、今までのものからスマートメーターへの変更が行われます。

電力メーターは、同じものを延々と使用できるわけではありません。壊れたり、異常が発生したりしなくても、法律によって使用できる期間が決まっています。一般的には、10年が検定の有効期限です。

HEMSなどの電子メーター情報発信サービスを申し込んだとき

HEMSなどの機器を契約し、電子メーター情報発信サービスを依頼したときも、スマートメーターへの切り替えが行われます。電化製品ごとの電力使用量やピーク時の使用量、使用量が少ない時間帯などを、簡単に把握できるようになります。

家を新築したとき

近年の新築住宅では、最初からスマートメーターを設置する家庭がほとんどです。もし、近々家を建てる予定があれば、そのタイミングでスマートメーターに切り替えることができるでしょう。

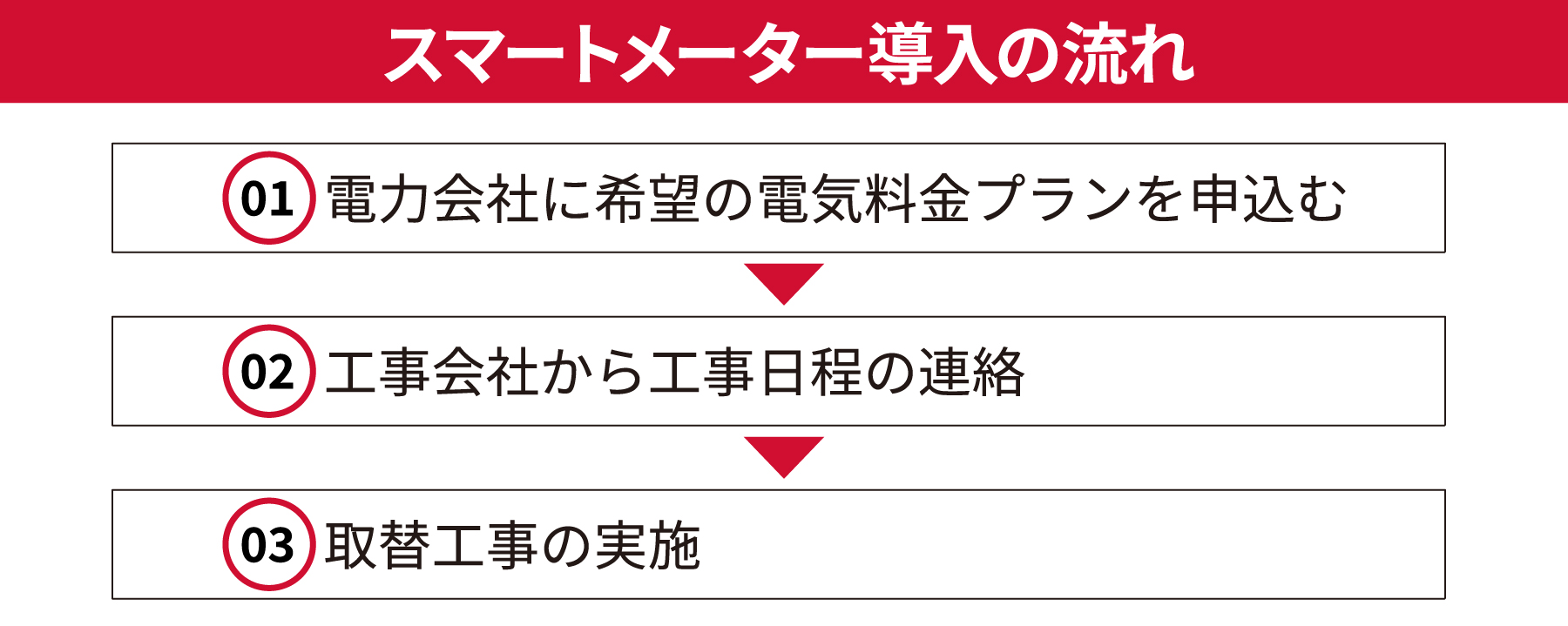

スマートメーター導入の流れ

スマートメーターの導入に際して、実際の設置作業はどのように進むのでしょうか。ここでは、電力プランを切り替えた場合を想定して、スマートメーター導入の流れを解説します。

1. 電力会社に希望の電気料金プランを申込む

まずは、電力会社に自分の希望する電気料金のプランを申込みます。料金プランを選定する際は、新電力を含めた電力会社の料金プランを洗い出してから、自分に合った料金プランを決めるようにします。料金プランの変更に伴って電力会社を変更する場合も、現在契約している電力会社名やお客様番号、供給地点特定番号などの情報がわかれば、オンラインでも手続きが可能です。切替日、契約日などを入力し、希望の電気料金プランの申込みをしてください。

なお、スマートメーターの所有者は、個人ではなく送配電事業者です。そのため、スマートメーターの導入にあたって、どこかで購入したり、現在設置されているメーターを取り外したりする必要はありません。

2. 工事会社から工事日程の連絡

申込んだ電力会社から切替工事日時の連絡があるため、必ず確認しましょう。切り替えに伴う工事は、電力会社から委託を受けた送配電事業者が行います。

工事当日の立ち合いは基本的に不要ですが、室内のアンペアブレーカーを取り外す作業がある場合は、立ち合いを求められます。このとき、短時間ながら停電する場合があるため、室内の機器などに影響が出る可能性がある場合や、在宅勤務を予定している場合などは、事前に予定の調整が必要です。

3. 取替工事の実施

問題がなければ、連絡を受けた日程にスマートメーターへの取替工事が実施され、希望する料金プランへの切り替えが行われます。

料金プランの申込みから工事を経て利用開始までの期間は、混雑状況によって異なります。そのため、スマートメーターの設置を伴う場合は、切り替えを希望する日まで余裕を持って申し込んでおくと安心です。

スマートメーターへの切り替えで、電気料金の効率的な削減を

スマートメーターは、各家庭の省エネの推進だけでなく、離れて暮らす家族の見守りサービスなど、さまざまな場面での活用が期待されています。特に、スマートメーターで自動的に計測・管理するデータを活用すれば、効率的な節電が見込めるはずです。

この機会に、ご自宅の電気料金の見直しに、スマートメーターを活用できる電力会社への乗り換えを検討されてみてはいかがでしょうか。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

- 2023年6月1日時点の情報です。

本記事の内容は公開時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。また、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容を保証するものではありません。詳しくは 当サイトについてをご確認ください。