目次

【2024年9月】電気代は値上げ?値下げ?料金高騰が起こる理由を解説

猛暑日の連続記録を更新した2024年の夏。「電気・ガス価格激変緩和対策事業(激変緩和措置)」の終了で電気代の値上がりを覚悟した方も多いことでしょう。しかし、政府の「酷暑乗り切り緊急支援」によって8~10月使用分の電気代に補助が出ることが発表され、9月の電気代は値下がり傾向にあります。この記事では、2024年9月の電気代の状況や、政府の対策、今後の見通しについて解説します。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

2024年9月の電気状況

東京電力エナジーパートナーの平均モデル(従量電灯B・30A契約 260kWh利用時)を見ると、2024年9月の電気代は8月と比較して1,055円安くなっています。

これは、2024年8月~10月の電気使用分を対象にした政府による「酷暑乗り切り緊急支援」の開始が要因。8月使用分(9月請求分)は、大手電力会社10社すべてで値下がり傾向が見られます。

しかし、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)単価は2024年4月使用分(5月検針分)以降増額傾向。政府の「酷暑乗り切り緊急支援」があっても、2024年4月以前の電気代までは戻っていません。

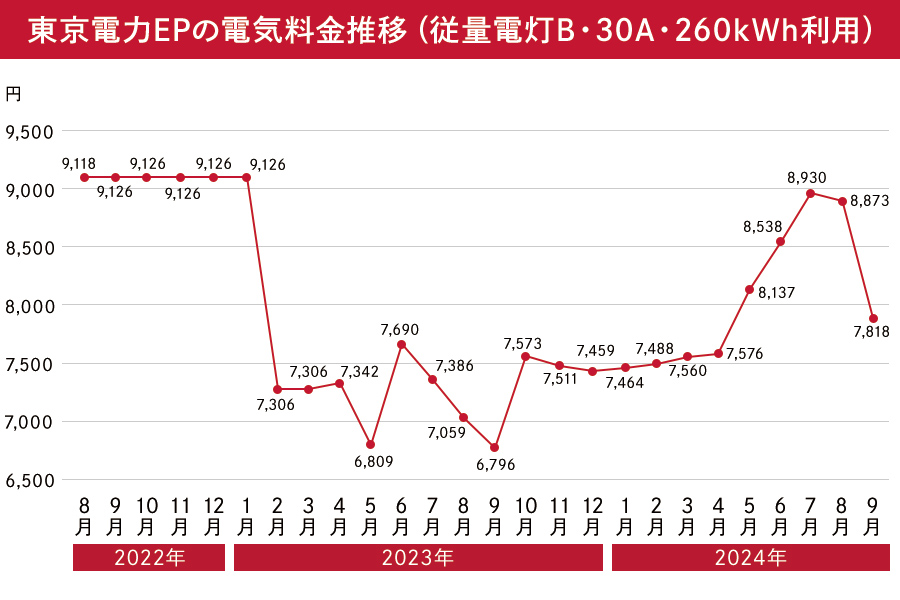

「酷暑乗り切り緊急支援」については後ほど詳しく解説しますが、まずは2022年8月~2024年9月の電気代の推移を詳しく見てみましょう。

2022年8月〜2024年9月の電気代の推移状況(東京電力の例)

東京電力エナジーパートナーの平均モデル(従量電灯B・30A契約 260kWh利用時)では、次のように電気代が推移しています。

2023年1月から2月にかけて電気代が大きく下落しているのは、政府の激変緩和措置が適用されたため。この激変緩和措置がなければ電気代は9,000円前後で推移することになります。

そして、2024年に入り電気代が値上がり傾向にありましたが、8月になってLNG(液化天然ガス)の価格の下落などを理由に値下がりが見られ、9月は「酷暑乗り切り緊急支援」によってさらに大きく値下がりしていることがわかります。

政府による電気代補助金って何?

電気代の高騰に対して政府は、「電気・ガス価格激変緩和対策事業(激変緩和措置)」や「酷暑乗り切り緊急支援」などを実施してきました。

激変緩和措置では、申請を行った電気や都市ガスの小売事業者に対して国から補助金が支給され、それを原資として2023年1月使用分(2月検針分)から、企業や家庭に請求される電気やガスの料金が値引きされていました。これが2024年6月検針分で終了となり、2024年8月~10月使用分の電気代に対して「酷暑乗り切り緊急支援」が実施されています。

今月から実施開始される「酷暑乗り切り緊急支援」

例年以上の酷暑が続いた2024年の夏、各家庭の電気代の負担軽減を目的に「酷暑乗り切り緊急支援」の実施が政府から発表されました。

これは、2024年8月~10月使用分の電気代に対する補助で、9月~11月検針分※が補助を受けた金額での請求になると考えられます。

| 2024年8月~9月使用分の補助金額 | 4.0円/kWh |

|---|---|

| 2024年10月使用分の補助金額 | 2.5円/kWh |

- 経済産業省 資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援」

- 請求タイミングはご利用の電力事業者等によって異なる場合があります。

東京電力エナジーパートナーの平均モデル(従量電灯B・30A契約 260kWh利用時)における2024年9月検針分の電気代では、「酷暑乗り切り緊急支援」による補助金反映前の8,858円に対して補助金反映後は7,818円なので1,040円安くなっています。

今年6月請求分まで実施されていた「電気・ガス価格激変緩和対策」

2024年6月請求分で終了となった「電気・ガス価格激変緩和対策事業(激変緩和措置)」。エネルギー価格の高騰によって生じる国民生活や経済活動への負担を軽減することを目的とした施策です。2022年10月に決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」にもとづいて実施されていました。

低圧契約の一般家庭、および企業における補助金額は、下記のとおりです。

■2023年1月~2024年5月使用分における激変緩和措置による燃料調整額への補助金額(低圧契約)

| 2023年1月~8月使用分の補助金額 | 7円/kWh |

|---|---|

| 2023年9月使用分の補助金額 | 3.5円/kWh |

| 2023年10月使用分(11月検針分)~2023年12月使用分(令和6年1月検針分)の補助金額 | 3.5円/kWh |

| 2024年1月使用分(2月検針分)~2024年4月使用分(5月検針分)の補助金額 | 3.5円/kWh |

| 2024年5月使用分(6月検針分)の補助金額 | 1.8円/kWh※ |

- 出典:経済産業省「電気・ガス価格激変緩和対策の実施のため、電気・ガス料金の値引きを行うことができる特例認可を行いました」(令和5年1月~9月使用分)

「電気・ガス価格激変緩和対策の継続に伴い、引き続き、電気・都市ガス料金の値引きを行うことができる特例認可を行いました」(令和5年10月~12月使用分)

「2024年春までの電気・ガス価格激変緩和対策の継続に伴い、電気・都市ガス料金の値引きを行うことができる特例認可を行いました」(令和6年1月~4月使用分)

東京電力エナジーパートナーの平均モデル家庭では、激変緩和措置によって2023年2月~9月請求分の1か月あたりの電気代は1,820円の減額、その後2023年10月~2024年5月請求分では910円の減額、そして補助が縮小された2024年6月請求分でも468円の減額となっていました。

2024年9月の電気代はどれぐらい値上がり・値下がりした?(東京電力 従量電灯Bの事例)

政府による「酷暑乗り切り緊急支援」の実施によって「電気代はどれくらい値上がり・値下がりするのだろう?」と、感じている方もいるのではないでしょうか。

2024年8月と9月の電気代は、どの程度の差があるのでしょうか。

■2024年8月と9月の電気代の比較(東京電力 従量電灯Bの事例)

| 2024年8月分 | 2024年9月分 | |

|---|---|---|

| お支払額 | 8,873円 | 7,818円(支援反映前8,858円) |

- 出典:東京電力エナジーパートナー「過去の燃料費調整のお知らせ一覧」

- 平均モデル:従量電灯B・30A契約、使用電力量:260kWh、口座振替の場合

2024年8月と9月の電気代を比較すると、1,055円(支援反映前の電気代では15円)安くなっていることがわかります。

- 東京電力 従量電灯Bの場合です。各社によって電気代算出の定義が異なるためご契約内容をご確認ください。

先月から値下がりした要因

2024年9月に電気代が大きく値下がりしたのは、前述のとおり「酷暑乗り切り緊急支援」が要因。2024年10月使用分までは「酷暑乗り切り緊急支援」によって電気代の一部を政府が負担することになります。

また、東京電力エナジーパートナーが出した「燃料価格の動向」によると、前月比で原油価格は上がっているもののLNG・石炭価格は下がっています。これも、電気代の値下がりに影響しています。

しかし、円安の影響は続いているため先行きは不透明。今後の電気代の値上がり・値下がりに注意が必要です。

- 出典:東京電力エナジーパートナー「過去の燃料費調整のお知らせ一覧」

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

まずは電気代の仕組みを知ろう

- 電力会社によって計算方法が異なる場合があります。

- 東京電力エナジーパートナーの従量電灯Bプランを想定しています。

電気代は、月ごとに請求が発生します。

毎月の請求書を見て、「今月は高い」と焦ったり、「今月は安い」とホッとしたりしますが、実はその請求額の根拠まではわかっていないケースが少なくありません。電気代が高いと感じる場合はその原因を知り、少しでもコストを削減するには、電気代の内訳と算出の仕組みを知っておく必要があります。

まずは、電気代の内訳から確認していきましょう。

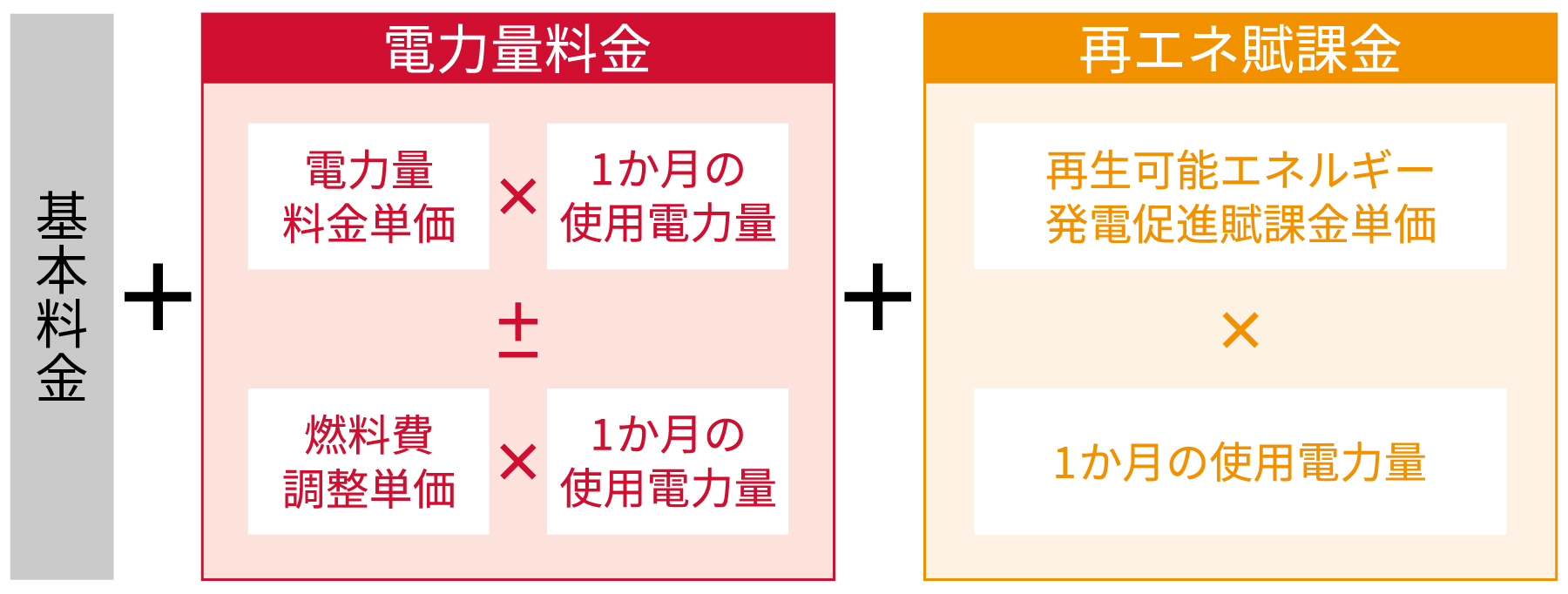

普段「電気代」と呼んでいる料金は、一般的な例で言うと「基本料金」「電力量料金」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の3つを合計して計算されます。検針票(電気使用量のお知らせ)や各電力会社が提供する顧客向けのポータルサイト、アプリなどに、請求予定金額とともに料金の内訳として記載されています。

まずは、それぞれの項目の料金の算出方法と、料金の性質を見ていきましょう。

基本料金

基本料金とは、電力会社が定めている固定の料金です。電力会社によっては「最低料金」とも呼ばれます。電気を全く使わなかった場合も、原則、基本料金は支払わなければいけません。基本料金の額は電力各社によって異なります。

設定しているアンペア数や容量が大きいほど、基本料金は高くなる傾向にあるため、使用実態に応じて適切なアンペア数・容量を設定することが大切です。

電力量料金

電力量料金とは、使用した電力量に応じて発生する料金です。「1kWh」あたりの単価が設定され、単価に使用電力量をかけて算出されるのが一般的です。

電力量料金には、燃料費調整額が含まれる場合があります。燃料費調整額とは、燃料価格(原油・LNG・石炭など)の変動を、あらかじめ事業者が定めたルールにより自動的に調整する料金です。

電力量料金は、あくまで一般的な例ですが、下記のような式で算出されます。

<電力量料金の計算式>

電力量料金=電力量料金単価×1か月の使用電力量+燃料費調整単価※×1か月の使用電力量

- このほかに「離島ユニバーサルサービス調整額」や、その他の調整額が含まれるケースなど、各社さまざまな料金形態があります。

・電力量料金単価

電力量料金単価は使用電力量とともに段階的に高くなる場合があるので、あまり電気を使用しなければ、コストカットにつながる可能性があります。

電力会社によっては、1kWhごとに定められる電力量料金の単価を3段階に設定する「三段階料金」の仕組みを導入している場合もあるため、使用電力量には注意するようにしましょう。

・燃料費調整単価

燃料費調整単価は、原油、LNG(天然ガス)、石炭といった燃料の価格により、各社があらかじめ定めた算定方法に従って決まります。燃料価格は月ごとに変動するため、過去3か月間の燃料価格の平均額をもとに燃料費調整単価を算定するなど、時期による燃料価格の変動分を調整する仕組みが導入されています。一般的に燃料価格が高騰すると、燃料費調整単価は上がり、燃料価格が下落すると下がる傾向であることから、各社が定めた燃料費調整単価そのものを個人がコントロールすることはできません。

- 電力会社によっては燃料費調整制度以外にも、さまざまな調整額を導入している場合があります。

再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等)で発電された電気は、国が定めた「再生可能エネルギーの固定価格買取制度※」により、電力会社に買い取られる場合があります。再生可能エネルギー発電促進賦課金とは、再生可能エネルギーの導入を促進する目的で、電力会社が買い取りに要した費用の一部を、電気を使用する方(一般のご家庭を含む)から広く集めるための料金です。

- 再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは、再生可能エネルギーにより発電された電気を、一定期間・固定価格で電力会社等が買い取ることを義務付けるもので、平成24年7月1日から開始された制度です。

再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価は、年度ごとに経済産業大臣が決定します。したがって、再生可能エネルギー発電促進賦課金についても、使用電力量を削減する以外に、個人の努力でカットする術はありません。

再生可能エネルギー発電促進賦課金を算出する式は、下記のとおりです。

<再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算式>

再生可能エネルギー発電促進賦課金=再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×1か月の使用電力量

- 一部のエリアでは、最低料金が適用され、一定の使用電力量までは定額のケースもあります。

なお、1か月の使用電力量は、自宅のメーター(電力量計)がカウントする数値をもとに、消費電力(kW)×使用時間(h)で算出されます。

<1か月に使用した電気代の計算式>

毎月の電気代=基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金

検針票の請求予定金額の上に「ご使用量 ◯◯◯◯kWh」などと記載されているのが、メーター(電力量計)がカウントした使用電力量です。コスト削減のため、平均値と見比べる際の指標にもなりますので、必ず確認しましょう。

検針票の配布方法は電力会社によって異なり、紙で配布される場合と、Webで確認する場合があります。

2024年9月の大手電力会社の電気代一覧

大手電力会社10社が発表している、モデル家庭における2024年8月と9月の電気代は次のとおりです。

| 電力会社 | 2024年8月 | 2024年9月 | 差額 |

|---|---|---|---|

| 北海道電力(従量電灯B/30A/230kWh/月) | 9,523円 | 8,624円(9,544円) | ▲899円 |

| 東北電力(従量電灯B/30A/260kWh/月) | 8,808円 | 7,765円(8,805円) | ▲1,043円 |

| 東京電力エナジーパートナー(従量電灯B/30A/260kWh/月) | 8,873円 | 7,818円(8,858円) | ▲1,055円 |

| 中部電力(従量電灯B/30A/260kWh/月) | 8,613円 | 7,550円(8,590円) | ▲1,063円 |

| 北陸電力(従量電灯B/30A/230kWh/月) | 7,740円 | 6,827円(7,747円) | ▲913円 |

| 関西電力(従量電灯A/260kWh/月) | 7,664円 | 6,624円(7,664円) | ▲1,040円 |

| 中国電力(従量電灯A/260kWh/月) | 8,480円 | 7,455円(8,495円) | ▲1,025円 |

| 四国電力(従量電灯A/260kWh/月) | 8,579円 | 7,555円(8,595円) | ▲1,024円 |

| 九州電力(従量電灯B/30A/250kWh/月) | 7,553円 | 6,556円(7,556円) | ▲997円 |

| 沖縄電力(従量電灯/260kWh/月) | 9,625円 | 8,605円(9,645円) | ▲1,020円 |

- 2024年9月の( )内は支援反映前の金額です。

北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の10社すべてで電気代は1,000円前後値下がりしています。

経営環境の悪化に苦しむ電力会社

2016年4月1日以降、旧一般電気事業者が独占していた電力小売が全面自由化となり、さまざまな業種が電気事業に参入するようになりました。消費者は、価値観に合うサービスを提供していたり、ライフスタイルに合ったプランがあったりする事業者から、自由に選んで契約できるようになったのです。

しかし、自前の発電所がなく、大手電力会社などから電力を調達することでコストを削減して料金を引き下げてきた事業者の中には、燃料価格の高騰に耐え切れずに値上げを余儀なくされる状況や、倒産や撤退をするケースも出てきました。

2022年6月に帝国データバンクが公表した新電力会社の事業撤退動向調査によれば、新電力の1割超が契約停止や事業からの撤退を決めています。

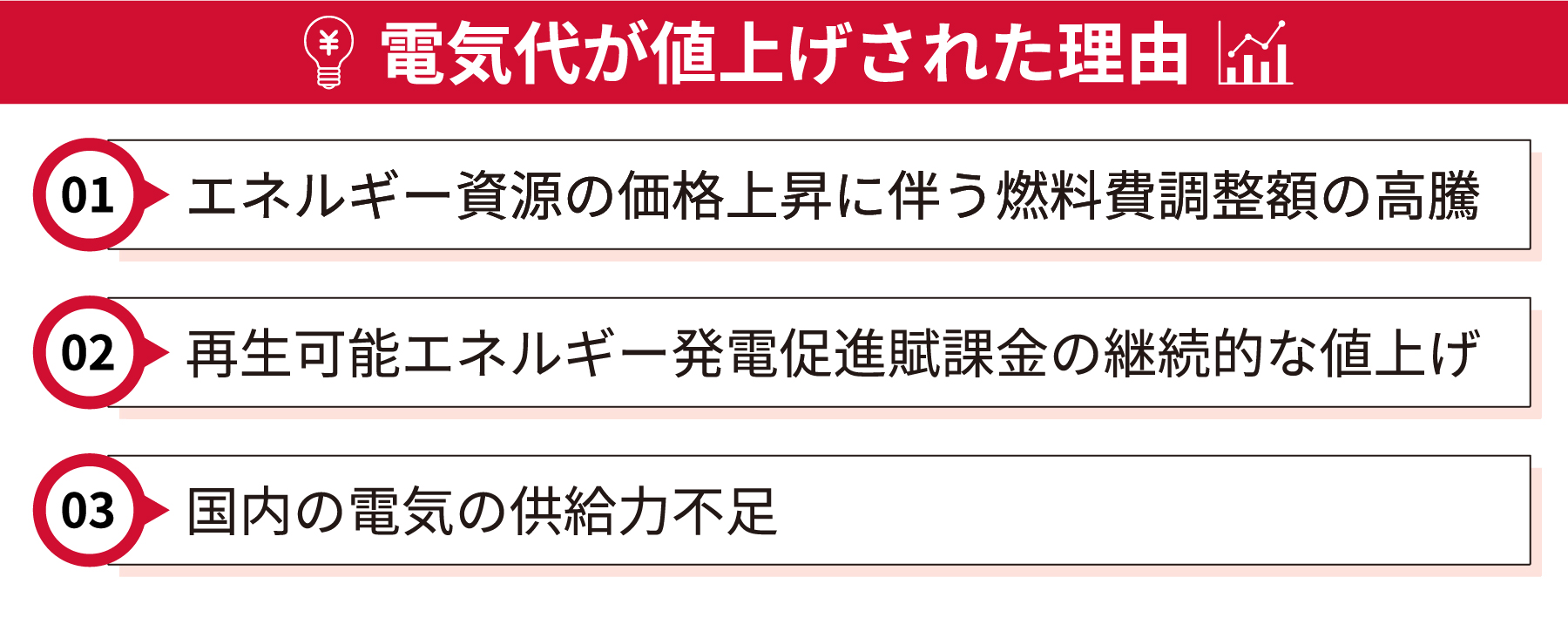

電気代の値上げはなぜ起こる?

ここ数年で、電気代が値上がりした理由について見ていきましょう。電気代が上昇した理由は、下記の3つに大別できます。

エネルギー資源の価格上昇に伴う燃料費調整額の高騰

電気代の高騰の大きな原因のひとつが、天然ガスや石炭といった燃料価格の高騰です。

電気代には、原油価格やLNG価格などの平均燃料価格をもとに算出される燃料費調整額が加算される場合があります。基準値より燃料価格が高ければ電気代に加算され、安ければ電気代から減算されるものです。

ここ数年、さまざまな理由にもとづくエネルギー資源価格の高騰によって燃料費調整額が上がり、それが電気代の値上がりにつながりました。大元の燃料価格高騰の理由は、下記のとおりです。

・世界的な脱炭素の流れ

温室効果ガスである二酸化炭素の排出を実質ゼロにすることを目指す脱炭素化の動きを受けて、石炭や石油に比べ燃焼時の二酸化炭素排出量が少ない天然ガスに注目が集まり、その価格が上昇しました。

・規制緩和による電力需要増

新型コロナウイルスの感染拡大で停滞した経済の回復を目指す規制緩和によって電力需要が増加し、天然ガスや石炭の供給が不足したことも、燃料価格を上昇させた要因のひとつです。

資源エネルギー庁が公表した「令和4年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2023)」によると、日本の発電全体の34.4%は天然ガスが占めていることから、その価格上昇は燃料費調整額の上昇に直結し、電気代に大きく影響を与えています。

・外的要因や円安による燃料の仕入れ価格の上昇

2022年からはじまったロシアのウクライナ侵攻も、日本の電気代高騰に影響しました。化石燃料に国家の収入を依存するロシアに経済制裁を加えるため、各国がロシアからの輸入を停止。これにより、世界全体で天然ガスをはじめ、石炭や石油といったエネルギー資源がひっ迫し、価格の高騰につながりました。

また、円安が長引くことで海外からの燃料の仕入れコストの上昇が続くと、燃料費調整額の高騰を招くと考えられます。

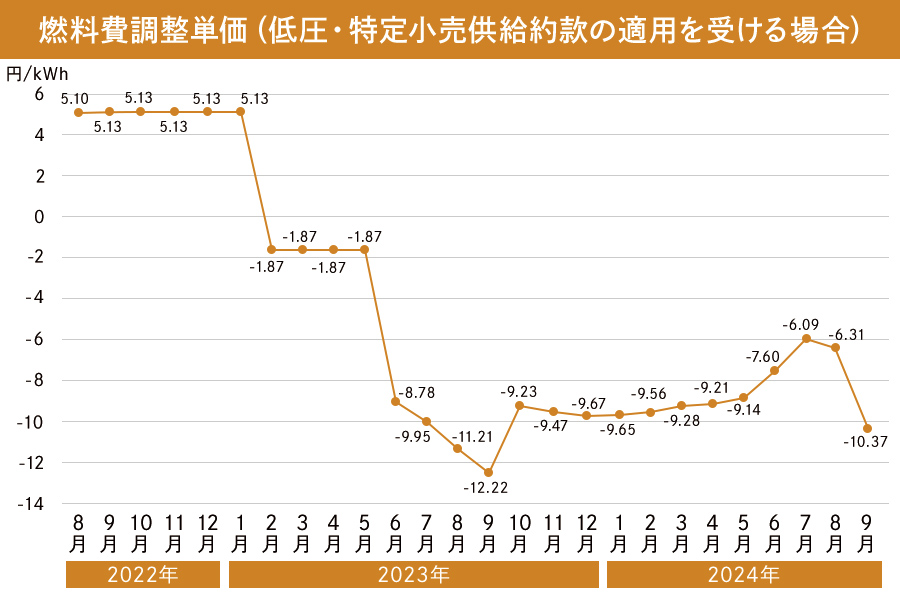

2022年8月~2024年9月の燃料費調整単価の推移

ご参考までに、東京電力エナジーパートナーの燃料費調整単価(激変緩和措置、酷暑乗り切り緊急支援による値引き単価を含む)は次のような推移を見せています。

2023年2月~9月分までは7.00円/kWh、2023年10月~2024年4月分までは3.50円/kWh、2024年5月分は1.8円/kWhの激変緩和措置による値引き単価が適用となっていましたが5月で終了。これにともない、2023年10月以降1kWhあたり▲9円台を維持していた燃料調整単価は、2024年6月には▲7.60円/kWh、7月に▲6.09円/kWhと2か月連続で上昇しました。

しかし、9月は「酷暑乗り切り緊急支援」による4.00円/kWhの値引き単価が適用となり、8月の▲6.31円/kWhに対して9月は▲10.37円/kWhと大きな値下がりが見られています。

再生可能エネルギー発電促進賦課金の継続的な値上げ

毎月の電気代に含まれる再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーを電力会社が買い取った費用の一部を消費者が負担するものです。

エネルギー多消費事業者には減免措置がありますが、原則として全国一律の「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」にもとづき、電気のご使用量に応じた賦課金を支払います。年度ごとに適用されるkWhあたりの単価は、電力会社の買取額に応じて交付される交付金の見込み額や、電力会社などの想定供給電力量などをもとに国が決定しています。

経済産業省が公表した買取価格・賦課金単価についてのニュースリリースによると、電気代における再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、2021年5月~2022年4月分は1kWhあたり3.36円でしたが、2022年5月~2023年4月分は1kWhあたり3.45円となり、約2.7%増加しています。2023年5月~2024年4月分は1kWhあたり1.40円と約59.4%減少しましたが、2024年5月~2025年4月分は3.49円/kWhと149.3%も増加していることがわかります。

なお、1か月の電力使用量が260kWhの平均的なモデルにおける賦課金を比較すると、以下のようになります。

| 賦課金(月額) | 差額 | |

|---|---|---|

| 2021年5月~2022年4月分 | 873円 | - |

| 2022年5月~2023年4月分 | 897円 | 24円 |

| 2023年5月~2024年4月分 | 364円 | ▲533円 |

| 2024年5月~2025年4月分 | 907.4円 | 543.4円 |

国内の電気供給力不足

国内の要因による電気供給量不足も、電気代上昇を招きました。契機となったのは、2011年の東日本大震災に伴う太平洋沿岸の津波によって、福島第一原子力発電所の原子炉が停止したことです。その後も、多くの原発で検査などによる稼働停止の状態が続いており、2010年と比較した2020年の稼働率は86.5%も減少しています。

原発不在による電力不足を補うため、電力会社では火力発電所で「炊き増し」を行い、電気を作ってきました。東日本大震災以降、日本で必要とされる電力の多くは火力発電でまかなわれています。火力発電には、主に天然ガスや石炭、石油などの化石燃料が使われるため、必要な燃料価格の高騰が電気代の上昇に直結するのです。

このことは、公益社団法人経済同友会が「2019年度 環境・資源エネルギー委員会」で提言したように、欧州を中心に、世界で再生可能エネルギーの主力電源化が着実に進んでいるのとは対照的です。イギリスやドイツでは、2019年時点で再生可能エネルギーの発電量が火力発電の発電量を上回ったほか、フランスも、2030年までに再生可能エネルギー比率を40%以上に高めるという政策目標を打ち出しています。

そこで、政府は2030年度時点で火力を現行の76%程度から41%程度まで減少させることを決め、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」に盛り込みました。原子力の再稼働や再生可能エネルギーの利用拡大が進むことによって、火力発電は「再生可能エネルギーが少ないとき」に安定的な供給ができるための小機能を果たす電力になっていくと考えられます。

電気代値上げの可能性に備えて節電を検討しよう

ここまで、電気代が値上がり・値下がりする理由とその背景などについて解説してきました。ウクライナ情勢の影響などによる値上がり後、2023年1月をピークに値下がり傾向にあった電気代ですが、政府の激変緩和措置の終了や再エネ賦課金の増加によって2024年は値上がりを見せました。

LNG・石炭価格の値下がりや、政府が発表した「酷暑乗り切り緊急支援」により2024年9月の電気代は値下がりを見せていますが、引き続き円安の影響なども考えられるため、電気代を節約するための工夫は、今後も重要になっていくことが予想されます。

より自分に合ったプランを提供している電気事業者への乗り換えを含めて、省エネ対策を検討・実行していきましょう。ドコモでんきは今の電力会社への解約連絡不要でかんたんに切り替えができます。

ドコモでんきで、お得なdポイント還元を実現。お申込みはこちらから

- 2024年8月21日時点の情報です。

本記事の内容は公開時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。また、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容を保証するものではありません。詳しくは 当サイトについてをご確認ください。